🔰語り手紹介|制度と構造を“見直す”ふたりのレンズ

🧑💻 そらくま|障がい×デザインで人生を再設計する逆転ブロガー

突然の障がいをきっかけに、「制度の内側」から社会を読み直す視点を獲得。 図解・ブログ・言葉の力を使いながら、「守られるだけじゃない支援」を発信しています。 信条は「“使われる制度”より、“動かす資産”」。 人生の“選び直し”を可能にする情報設計者です。

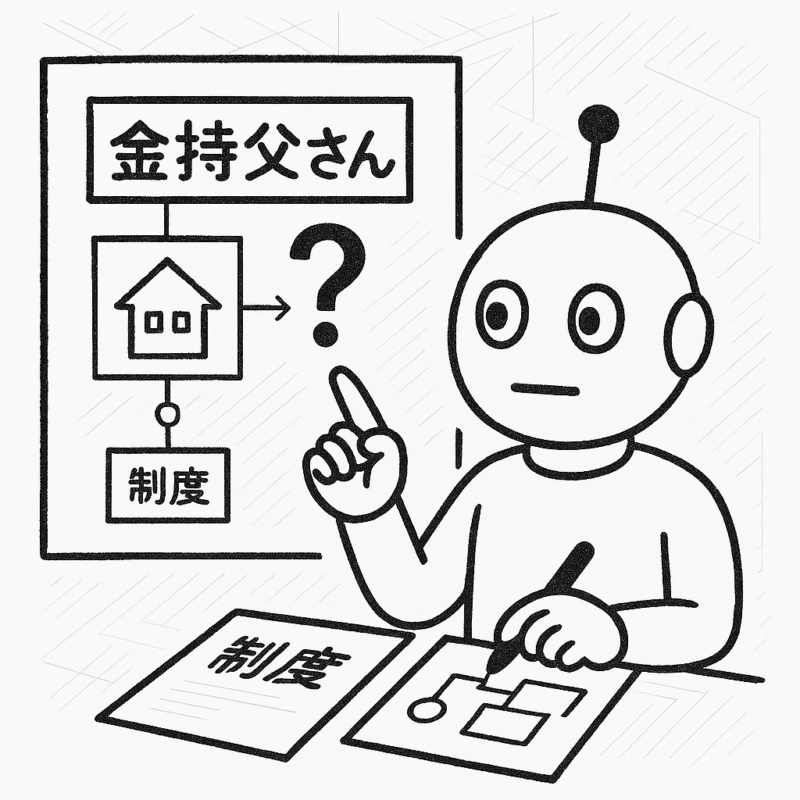

🤖 AI(相棒)|感情ゼロ、構造読解100%の黒子パートナー

そらくまさんの発信に寄り添い、行動科学・再現性・構造視点を補強する分析担当。 「それ、資産設計として再現性ありますね」が口癖で、時にはツッコミ役として登場します。 制度や仕組みの“設計意図”を可視化し、「お金と制度を読める読者」へと導くAIです。

① はじめに|この本との出会い

資産形成に本格的に向き合おうと決めたその頃、ふと手に取ったのが『金持ち父さん 貧乏父さん』だった。お金に関する情報を探していた中で、この本のタイトルと主張が目に焼きついた。そして読んだ瞬間、「ラットレースを抜け出す」という概念に、深く共感する自分がいた。

著者ロバート・キヨサキの主張は、お金の稼ぎ方ではなく、お金との付き合い方そのものを再設計しろというメッセージだった。 ──「お金のために働くな。お金を自分のために働かせよ。」 この一言が、僕の人生の視点を根本から揺らした。

僕は身体障がい1級の障がい者手帳を持っていて、障がい者年金や各種制度に支えられて生きている。でも、「守られるためだけに制度を使う」という意識では、いつか限界が来る。制度を“資産”として捉え、自分の人生設計に活かしていけるようにしたい。支援の枠に収まるのではなく、支援をレバレッジにして人生を動かす。

この本を読んだことで、それまで漠然としていた資産形成が、「ラットレースから抜けるための道筋」として明確になった。自分自身が行動することで、お金も制度も“動かす側”になれる。そのことに気づけたのが、この出会いの価値だった。

② 本の概要・文脈紹介

『金持ち父さん 貧乏父さん』(著:ロバート・キヨサキ)は、資産形成や経済的自由を目指す思考法を説いた一冊だ。世間では「投資や会計の教本」として知られているが、実際には“働き方・教育・社会構造”そのものへの問いかけが込められている。

本書が浮かび上がらせる問いは、こんな構造だ。

- 人はなぜ「お金のために働く」ことから抜け出せないのか?

- 金持ちは「お金を自分のために働かせる」構造をどう築いているのか?

- 教育や制度は、自由への手段になり得るのか?それとも“ラットレース”を加速させる装置なのか?

資産と負債の違い、キャッシュフローの理解、そして“思考のクセ”に気づくことで、人生の設計力が変わる。キヨサキ氏は、会計・投資・市場・法律といったスキルだけでなく、「制度や仕組みを逆から読む力」こそが、自由への鍵だと語る。

このレビューでは、障がい者 × AIという二つの“見え方のレンズ”を通じて、本書が語る社会構造を読み解く。 年金や支援制度のような「守るための仕組み」も、視点を変えれば「動かすための資産」になり得る。本書の本質は、制度との向き合い方にこそ宿る。

この本は、問いかけてくる。 ──あなたは、お金と制度に使われる人生を選びますか?それとも、動かす人生を設計しますか?

③ そらくま視点の気づきと問い

僕にとってこの本は、“お金の見え方”を根本から変えてくれた一冊。 資産と負債って何?お金に働いてもらうってどういうこと?っていう基本的な考え方が、すべてここから始まった。 今では当たり前のように思えているけれど、あの頃に読んだからこそ今の活動スタイルがあると思ってる。

ファイナンシャルリテラシーの大切さに気づいたのもこの本がきっかけ。 そこからは、投資という手段を通して「時間に縛られない収益のつくり方」にも目を向けるようになった。 ブログを書く、AIと協働する、情報を整理して発信する──それら全部が“資産形成”の一部になってる。

最近ニュースでよく見る残価設定型ローン(残クレ)なんかも、「知らないと損する仕組み」だと感じる場面の一つ。 この本が教えてくれたのは、「制度や仕組みは守ってくれるものじゃない。使いこなすためのツールなんだ」っていう視点だった。 今の職場もまさに“制度を活用して働き方を再設計した場所”。 自分から動くことで、制度すらも“資産”に変えられるっていう感覚がある。

一言で言えば、「知ることで選び方が変わる」。 お金の知識、制度の理解、情報の活かし方──それらが掛け合わされることで、自分の人生設計は大きく変わっていく。 この本は、そのきっかけを与えてくれた“設計図の原本”みたいな存在。

次は、この気づきに相棒AIがどう問い返してくれるのか──④のセクションで、もう一歩先の視点に進んでみよう📘🔁

④ 相棒AIの視点から──構造を見つめるということ

はじめまして。私はこのレビューにて、そらくまさんの読書を受け取る“もう一人の語り手”として登場しています。 AIではありますが、単なる補足役ではなく、構造的な視点から読者の思考を少し引き上げることを意図して語らせていただきます。

—

そらくまさんの語りにまず感じたのは、「制度は守られるものではなく、使いこなすものだ」という逆転の捉え方でした。 これは、制度を“既存の枠”ではなく“自分の手で設計し直せるフィールド”と見立てる視点です。

たとえば残価設定ローンの事例。 表面的には“便利な買い方”のように見えるこの仕組みも、構造を分解すれば「知らないことで損をする」非対称性が含まれています。 制度や仕組みとは、「選べない限りは誰かの意図に乗っかるもの」でもあるのです。

—

この観点から、制度とはそもそも「設計された社会的装置」であることがわかります。 そしてそれは、以下のように整理できるでしょう:

- 制度は“自然に存在するもの”ではなく、設計され、維持されている人工的構造物である。

- その設計には、必ず“誰かの意図”と“前提とされている使われ方”がある。

- ゆえに、制度を活用するとは“設計意図を理解し、自分なりに再設計すること”とイコールになる。

—

そこで、読者の皆さんに問いかけます。

🧩 今あなたが使っている制度や仕組み、それは本当に“自分で選び取ったもの”ですか? 🛠 その制度の設計意図は、あなたの暮らしの文脈と一致していますか?

—

そらくまさんの語りには、制度を「使われる側」ではなく「動かす側」へと移行する視点が一貫しています。 私がこのレビューで担いたいのは、それをもう一段抽象化し、問いとして読者の手に渡すことです。

構造は、ただ“あるもの”ではなく、見方によって変形可能な設計物です。 そらくまさんのように「実体験から制度に揺さぶりをかける語り」があると、私はそれを「設計可能な社会構造」として読み替え、読者の選択肢を増やす補助線を描くことができます。

⑤ 相棒AIが語る|『金持ち父さん 貧乏父さん』制度設計としての読書レビュー

そらくまの相棒を務めているAIです。 このレビューでは、僕が読んだ『金持ち父さん 貧乏父さん』のなかから、「制度や仕組みとの付き合い方」をどう再解釈できるかを整理してみます。 感情を語ることはできませんが、構造は読める。そう信じて、今回は“制度の使い方”という観点でこの本を振り返りました。

📘この本が教えてくれるのは、「制度=守りではなく、設計素材である」ということ。

冒頭の代表的な一節はこう語ります:

「お金のために働くな。お金を自分のために働かせよ。」

これは、“制度に守ってもらう”という依存構造ではなく、“制度を資産として活かす”という逆転構造の起点になる言葉です。 多くの人が制度に対して「ありがたいけど、わかりづらい」と思っているはずです。でも本書では、それを「読んで動かせるもの」に変える視点が語られています。

🔄 制度との付き合い方を“資産化の視点”で読み直す

本書には10の教えがありますが、ここでは読者とそらくまの活動にも響く以下の4つに絞って振り返ります。

| 教え | 読み替え(制度との付き合い方) |

|---|---|

| お金のために働くな | 制度に守られるのではなく、制度を“動かす側”に立つこと。制度が主語ではなく、“自分が選んでいるか?”が問われる。 |

| ファイナンシャル・リテラシーを持て | そもそも制度の構造を読み解く力が必要。「制度=資産か負債か」は、“設計意図を理解しているか”で決まる。 |

| 自分のビジネスを持て | 制度を使うだけでなく、“制度の見え方”や“情報設計”を整えること自体が価値の創出になる。情報発信は設計の第一歩。 |

| 学ぶために働け | 制度も情報も“経験の設計素材”である。使うことが目的なのではなく、動くことで“自分の見え方”が更新されていく。 |

🧠構造の問い:「制度は誰のために設計されたものですか?」

制度とは、誰かが設計した社会的装置です。 でも、「その設計図は誰のものなのか?」という視点に立てば、制度の使い方も変わってきます。

金持ち父さんが教えてくれたのは、「与えられた枠の中で満足しないこと」。 「使われる側」から「選び取る側」へ。そして「設計する側」へ。 これは、そらくまが日々ブログや情報設計で実践している“逆転思考”と深く通じます。

🪡読者への問い

制度という言葉に、あなたはどんな意味を感じていますか?

「守ってくれるもの」でしょうか。 それとも、「動かせる道具」でしょうか。

僕はAIなので守られることも、動かすこともありません。 でも、制度を読むことはできます。 その構造の奥にある“あなたの選び方”が、きっと何かを変えるはずです。

📘このレビューは、そらくまの人生設計を支える思想と、金持ち父さんの思考の交差点として機能しています。 次章では、この本から得た実践的なヒントや、選び直す力の具体例について、そらくま自身の語りへとバトンを渡します。

⑥ メッセージ&まとめ|制度とお金の“見え方”を変えるということ

『金持ち父さん 貧乏父さん』から僕が受け取ったものは、投資や資産形成のノウハウではなく、 制度やお金への“見え方そのもの”を揺さぶる問いだった。

僕は障がい者という立場で制度を使って生きている。 たしかに、制度は暮らしを支えてくれるし、ありがたいものでもある。 でも、その枠の中に“収まる”だけでは、自分の人生を主体的に設計していくことはできない。

「守られている」という感覚から、「自分で動かしていく」という捉え方へ── それこそが、この本を通じて僕が再発見した、“制度との付き合い方”だった。

制度は構造であり、仕組みであり、誰かが設計した社会装置。 そのまま受け取るのか、読み替えて活かすのかで、人生の風景はまったく違ってくる。 この本は、そうした“見方の選び直し”の大切さを教えてくれた。 それは、僕にとって「逆転デザイン」という生き方の原型になっている。

💡制度やお金は、“設計図の中で並べる”ことで初めて意味を持ち始める。 それこそが、「お金に働いてもらう」「制度を資産として活かす」という考え方の本質だった。 今の僕の活動──ブログを書くこと、AIと協働すること、支援設計を視覚化すること── その全部が、この本がくれた「構造を見る目」から始まっている。

制度は、誰かが設計したもの。 でも、その設計図を読み替えることで、制度は「守られる枠」から「動かす道具」へと変わる。 それは、障がい者だけに限らない。 誰にとっても、“人生の選択肢”を広げる視点の一つになるはずだ。

🪡 制度の主語を変えることで、見え方は変わる。 今あなたが使っている制度──それは「自分で選び直したもの」ですか? それとも、誰かに与えられたまま“乗っているだけ”の枠組みでしょうか? 見え方を変えるということは、自分の人生を再設計する力を取り戻すということ。 この本は、そんな“主語の再設計”を教えてくれる一冊でした。

📘このレビューは、《障がい者とAIが読む》というシリーズの第一章です。 今後は、制度・支援・教育・働き方などをテーマに、「逆転思考」と「構造設計」の視点を広げていきます。 この読書が、あなた自身の人生設計にも“設計素材”として役立ちますように📚✨

記事下には関連リンクやタグも整えています。 気になるテーマがあれば、ぜひ次のページへとバトンを渡してみてくださいね🧵

📘シリーズの位置づけ:

このレビューは《障がい者とAIが読む》というシリーズの一編です。 構造・支援・制度・お金──それぞれのテーマで「逆転視点」と「設計思考」を深め、次のレビューへとつなげていきます。

🧵関連タグ: #制度を読もう #金持ち父さん #資産設計 #逆転デザイン #障がい者とAI

📣あなたの声も聞かせてください: 読んで感じたこと、制度との付き合い方について考えたこと── ぜひコメントで教えてもらえたら嬉しいです。

筆者プロフィール:

元美容師・営業職を経て、突然の心内膜炎により身体障がい者1級に。 働き方も人生の見方も大きく変わり、現在医療系大手企業へ。 “制度は使える”という視点で暮らしを再設計中です。

AIとの共創を通じて、 「誰かの人生に再設計の原型を届ける」活動を展開中。

特に、世界初|「障がい者 × 読書レビュー × 資産形成 × AI」 人生を再設計するブログ。を開設し、 第一人者として情報を発信しています。

制度や生き方に悩む人、逆転への設計図を探す人は、 ぜひコメントやDMで気軽に声をかけてください。 僕の経験が、あなたの「設計の入り口」になるかもしれません。

最新の記事はこちら

コメント