🌱 はじめに:どうしてお金は貯まらないの?

「お金を貯めたいな」と思っても、なかなかうまくいかないことってありますよね。

たとえば──

- セールで「安い!」と思って買ったのに、あまり使わなかった

- サブスクを解約し忘れて、気づいたら何か月もお金を払っていた

- 「今月こそ貯金しよう」と思ったのに、最後にはお金が残らなかった

こんなことがあると「自分はダメだな」「意思が弱いからだ」と思ってしまうかもしれません。

でも本当はちがうんです。

人間はみんな、お金の見せ方にだまされやすいクセをもっているんです。

このクセを研究したのが「行動経済学」という学問です。

名前はむずかしそうですが、実はとても身近なもの。

スーパーのチラシやネットの広告、アプリの料金プラン──毎日の生活の中にこの仕組みはいっぱい使われています。

もともと行動経済学は「どうすればもっと買ってもらえるか」を考えるために発展しました。

でも、もしその仕組みを私たちが知っていたら?

それは無駄遣いを止めるための道具になります。

この記事では、本『サクッと分かるビジネス教養 行動経済学』を参考にして、

とくに節約に役立つ「3つの心理のクセ」をわかりやすく紹介します。

読み終えたときには、きっとあなたも「だまされる人」から「お金を守れる人」に変われるはずです。

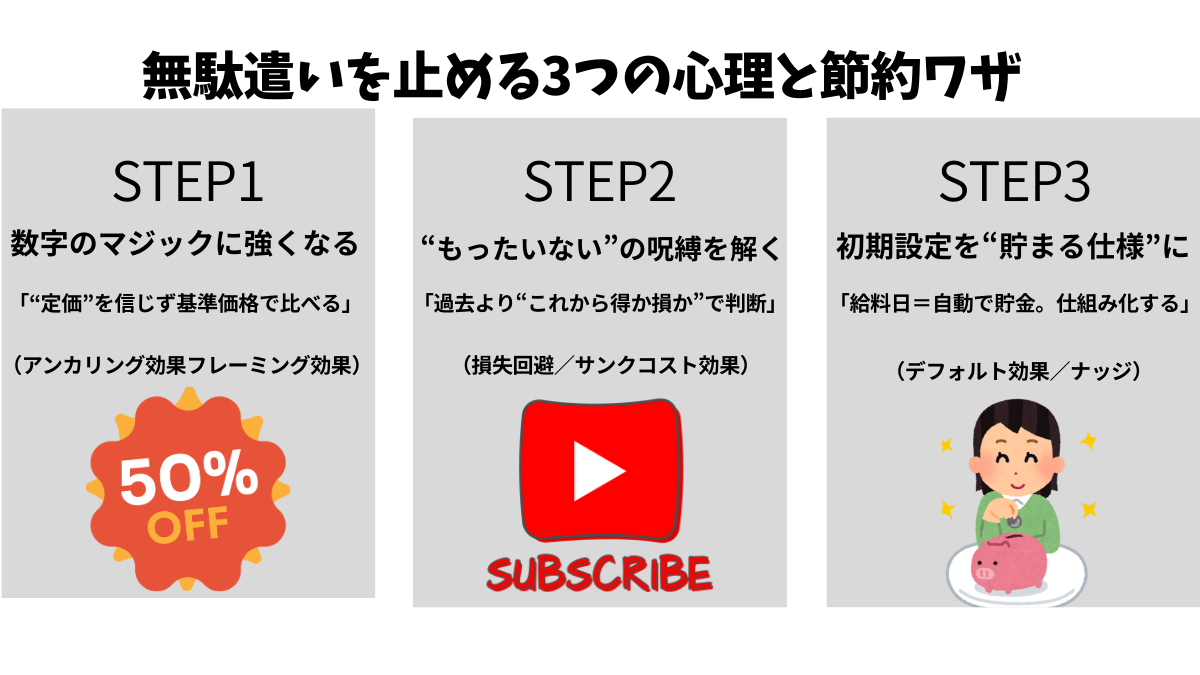

🟦 STEP1|アンカリング効果を節約に使う

― 「最初の数字」にだまされない

🧠 アンカリング効果とは?

行動経済学では、人は「最初に見た数字」を基準にしてしまうクセがあると説明されています。

たとえば、洋服の札にこう書いてあったらどう感じますか?

👕 「定価10,000円 → 本日限定6,800円!」

思わず「3,200円も安い!お得!」と思ってしまいますよね。

でも、もしその服のふだんの相場が6,500円くらいなら…?

実はまったくお得じゃなく、ほとんど“いつもの値段”なんです。

これが アンカリング効果=最初の数字に引っぱられるクセ です。

💸 このクセが生む無駄遣い

- 「◯円引き!」につられて、本当は安くない物を買ってしまう

- 「定価」と比べて“得した気分”になり、不要なものまで買ってしまう

✅ 節約に活かすには?

アンカリング効果を逆に使って、自分の基準価格をアンカーにするのです。

- よく買うものを3つだけ(米・牛乳・卵など)決めて、ふだんの値段をメモ

- 服や家電なら、ネットや比較サイトで「相場価格」をチェックしておく

👉 店が見せる「定価」ではなく、自分の基準価格と比べるのがポイント。

🧩 具体例

- スーパーで「定価300円 → 200円!」のお菓子

- 基準価格メモを確認すると「いつも200円前後」

- → 実はお得じゃないから買わない!

✨ まとめ

「定価から◯円引き」にだまされるのは、アンカリング効果という人のクセ。

でも、その仕組みを知れば逆に利用できます。

“自分の基準価格”をアンカーにすれば、ムダな買い物はぐっと減るのです。

🔍 ちなみに…

数字にだまされるクセはこれだけではありません。

同じお金でも「月500円」と言われると安く感じ、「年6,000円」と言われると高く感じる。

こうした 言い方で感じ方が変わるクセ を、行動経済学では フレーミング効果 と呼びます。

👇

🟦 STEP2|サンクコスト効果で“もったいない地獄”から抜ける

― 「せっかく払ったのに」で続けない

🧠 サンクコスト効果とは?

行動経済学には「サンクコスト効果」というクセがあります。

すでに払ったお金や時間はもう戻ってこないのに、

「もったいないから」とやめられない心理のことです。

- 例:見ていないサブスクを解約できない

- 例:ぜんぜん行かないジムに会費を払い続ける

👉 「過去の支出」にしばられて、未来のお金まで失うのがサンクコスト効果です。

💸 このクセが生む無駄遣い

- サブスク:無料体験をそのまま放置 → 月980円が毎月消える

- ジム:行かないのに「せっかく契約した」と払い続ける

- ポイント:失効がイヤで、必要ない物に交換してしまう

✅ 節約に活かすには?

サンクコスト効果を逆に使って、やめるきっかけを作ります。

- 最初に“やめる日”を決める

契約したその日に、更新前日をスマホにアラーム登録。 - 回数で判断する

「週1回以上使わなかったら解約」とルールを決める。 - 浮いた分を見える形で貯金する

本来払うはずだった980円を別口座に移す。

👉 「続ける理由」ではなく「やめる基準」を先に作るのがポイント。

🧩 具体例

- 動画サブスク:月980円

- 先月は1回しか見なかった → 1回=980円は高い

- 解約 → 980円をそのまま貯金アプリへ

- → 「もったいない出費」が「守れたお金」に変わる

✨ まとめ

サンクコスト効果は「過去に払ったからやめられない」クセ。

でも知っていれば逆に利用できます。

“やめる日を決める・回数で判断・浮いた分を貯金”

これだけで、固定費のムダはぐっと減ります。

🔍 ちなみに…

人は「もったいない」だけじゃなく、損をする痛みをものすごく大きく感じるクセもあります。

1000円得する喜びより、1000円失うショックの方がずっと大きいのです。

これを 損失回避バイアス と呼びます。

🟦 STEP3|デフォルト効果で“自動的に貯まる仕組み”をつくる

― 初期設定を味方にする

🧠 デフォルト効果とは?

人は「最初に用意された選択肢」を、そのまま選んでしまうクセがあります。

これを デフォルト効果 と呼びます。

- 例:会社の福利厚生で「自動加入」が初期設定になっている保険 → 多くの人がそのまま加入

- 例:スマホの通知や契約プラン → 面倒なので初期設定のまま使う

👉 人は「わざわざ変える」のが面倒で、デフォルトを受け入れてしまうのです。

💸 このクセが生む無駄

- 給与口座に入ったお金 → 使ってから貯金しようと思うと、なかなか残らない

- 携帯やネット回線のプラン → 初期設定のまま払い続けて割高に

- サービスの自動更新 → 解約せずにお金が流れ続ける

✅ 節約に活かすには?

逆に言えば、最初の設定を“節約寄り”に変えてしまえば、自動でお金が貯まるということ。

- 貯金をデフォルトにする

給料日には自動振込で「先取り貯金口座」へ。

→ 何もしなくても貯金がたまる。 - 解約をデフォルトにする

サブスクは「自動更新なし」に設定。

→ 使わないならそのまま終了、必要な月だけ入り直せばいい。 - 安いプランをデフォルトにする

スマホや電気は「最安プラン」を基本に。

→ 変更するときに「本当に必要?」と一度考えるきっかけになる。

🧩 具体例

- 給料日:自動で1万円が貯金口座へ移動

- もし手をつけなければ1年で12万円たまる

- → 「努力せずに貯まっている」状態を作れる

✨ まとめ

人は「初期設定のまま」に従いやすい。

だからこそ、初期設定を“お金が貯まる方”に変えることが節約の近道。

努力しなくても、自動でお金が守れるようになるのです。

🔍 ちなみに…

この「デフォルト効果」は、行動経済学でいう ナッジ(nudge) の代表例でもあります。

ナッジとは「自由は残しつつ、よりよい選択をそっと後押しする工夫」のこと。

初期設定を味方にすれば、自然とお金を守れる方向に自分を“ナッジ”できるのです。

🌱 まとめ|クセを知れば、お金は自然と守れる

行動経済学には、人がお金を使うときにハマりやすいクセがたくさんあります。

今回見てきたのはその中でも、特に生活に直結する3つでした。

- アンカリング効果

最初に見た数字にだまされない。自分の基準価格を持つ。 - サンクコスト効果

「せっかく払ったのに」で続けない。やめる基準を最初に決める。 - デフォルト効果

初期設定を味方にする。自動でお金が貯まる仕組みに変える。

お金の知識って、「投資」や「資産形成」のようにむずかしい話になりがちです。

でも実は、日々の買い物やサービスの契約をちょっと見直すだけで、ムダづかいはぐっと減らせるんです。

つまり節約は、「努力や我慢」よりも「人のクセをうまく利用する」ことが近道。

行動経済学を知っていれば、そのクセに気づき、逆に活かすことができます。

💡 最後に合言葉をもう一度。

- 定価より、自分の基準価格で比べる

- “やめる日”を最初に決めておく

- 貯金を初期設定にしておく

🙌 あなたも今日から始めてみよう

行動経済学はむずかしい学問のように見えますが、実は日常のお金の使い方をラクに変えるヒントです。

- 「数字にだまされない」

- 「もったいない地獄から抜ける」

- 「初期設定を味方にする」

どれも、特別な知識や努力はいりません。

ちょっと視点を変えるだけで、お金の流れは自然とよくなります。

💡 今日からできることはシンプルです。

- スーパーに行ったら「自分の基準価格」で比べてみる

- サブスクに入るときは「やめる日」をすぐカレンダーに入れる

- 給料日に「先取り貯金」を自動で振り分ける

こうした小さな工夫が、1か月、1年と積み重なって、未来の安心をつくります。

👉 ぜひ今日から、ひとつだけでも試してみてください。

あなたの「節約習慣」が、ここから始まります。

人生逆転中の著者、そらくまです。

もともとは美容師や営業職をしていましたが、突然の心内膜炎で身体障がい者1級に。

そこから働き方も人生の見方も大きく変わり、今は医療系の大手企業で働いています。

「制度は使える」という視点を軸に、暮らしをもう一度デザインし直すことに挑戦中です。

さらにAIと共に学び・発信することで、

**「誰かの人生を再設計するヒントを届けたい」**と活動しています。

特に、世界初の試みとして──

「障がい者 × 読書レビュー × 資産形成 × AI」

この4つを掛け合わせたブログを立ち上げ、第一人者として情報を発信しています。

コメント