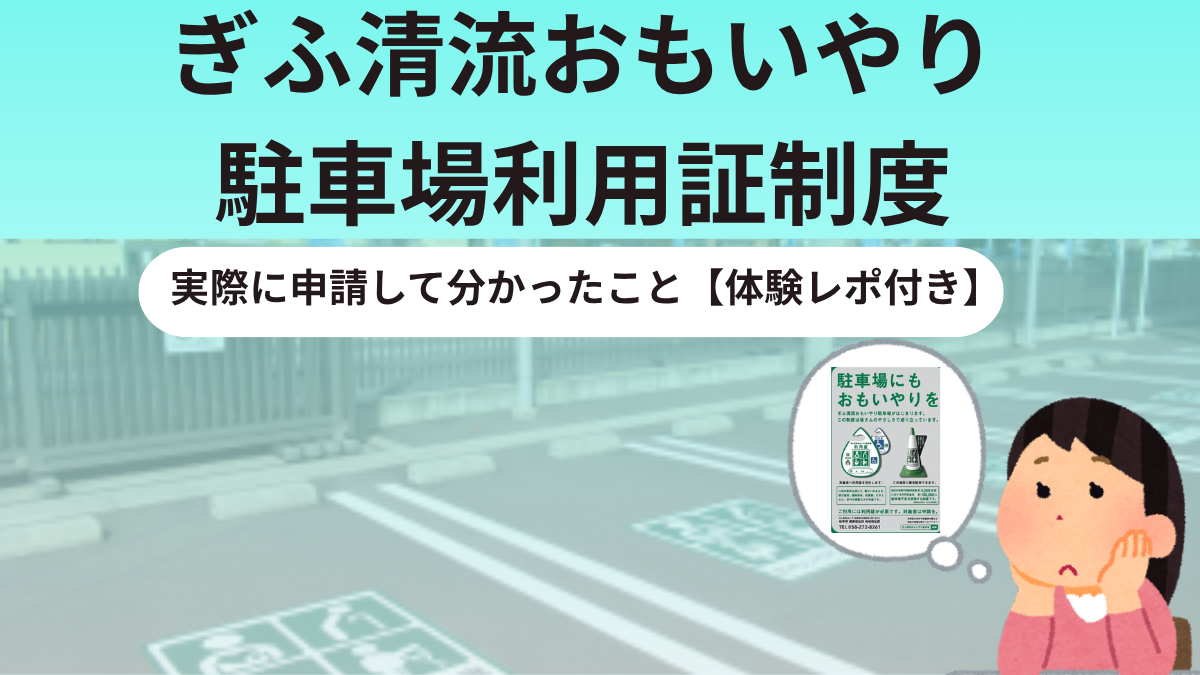

🌿 はじめに

「障がい者手帳を見せれば、優先駐車場に停められる」

──多くの人がそう思っています。

けれど実際には、県ごとに『利用証(パーキング・パーミット)』という制度があり、

申請をして初めて、正しく優先駐車区画を使うことができます。

僕自身も、ある日この制度を知り、実際に申請して利用しています。

この記事ではその経験をもとに、岐阜県の

**「ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度」**を中心に、

申請から交付までの流れ、利用できる場所、注意点をまとめました。

制度の概要だけでなく、全国との違い、今後の方向性、

そして実際に申請して感じた“リアルな使い心地”もお伝えします。

🧩 第1章|制度の概要と全国の動き

■ 「パーキング・パーミット制度」とは?

国土交通省が推進する、歩行が困難な方が安心して駐車区画を利用できるようにする制度です。

正式には「障がい者等用駐車区画利用証制度」と呼ばれ、

全国の自治体が連携しながら共通化を進めています。

令和7年(2025年)4月時点で、44府県が導入済み。

岐阜県では「ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度」という名称で運用されています。

■ 岐阜県版のポイントまとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度名 | ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度 |

| 対象者 | 障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・難病患者・妊産婦・要介護高齢者など |

| 有効期限 | 原則3年(満了3か月前から更新可能) |

| 利用できる区画 | 車いす使用者区画・プラスワン区画(歩行困難者用) |

| 相互利用 | 他府県の利用証も一部施設で利用可(全国44府県が対象) |

| 駐禁除外とは別制度 | 利用証は“優先利用の目印”であり、法的な駐車許可証ではない |

| 公式情報 | 岐阜県公式サイトはこちら |

📎 参考資料:

岐阜県公式パンフレットPDF(制度概要・申請書類)

■ 全国的な背景

この制度は2006年に兵庫県で始まり、

その後、国交省のモデル事業として全国に広まりました。

目的は「マナーではなくルールとしての優先利用」を定着させること。

近年では、利用証の共通デザイン化・QRコード導入・更新オンライン化が進み、

2025年度には全国的な統一ガイドラインが検討されています。

🚗 第2章|実際に申請してみた体験レポート

僕がこの制度を知ったのは、障がい者手帳を取得してしばらく経ったころのことでした。

当時は「手帳を持っていると、どんな制度が使えるのだろう?」と調べていて、

その中で偶然見つけたのが「ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度」でした。

興味を持って調べていくうちに、

「これは実際に役立ちそうだ」と思い、さっそく申請してみることにしました。

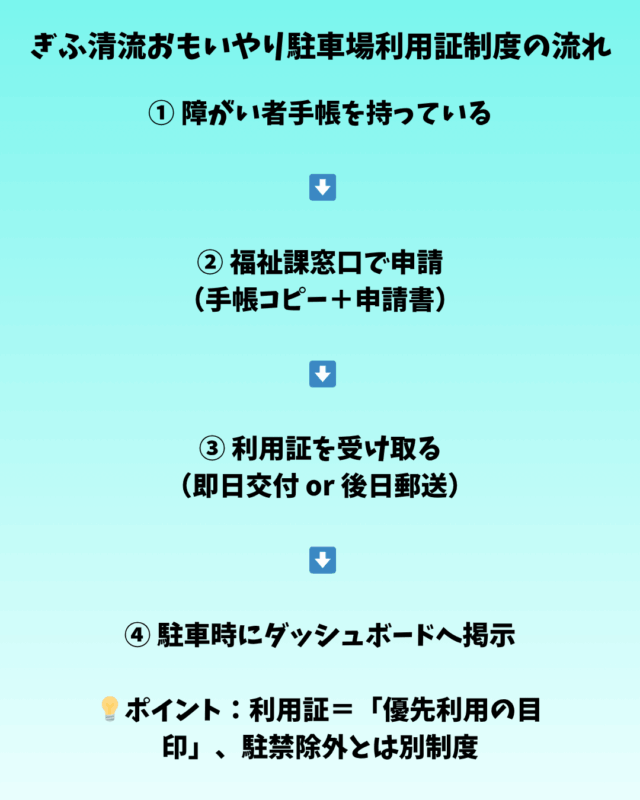

■ 申請の流れ(僕の場合)

僕は県の地域福祉課に直接足を運びました。

建物の入り口を入ると案内板があり、そこに「福祉課 →」と表示があったので、

その矢印に従って進み、窓口で「利用証の申請をしたい」と伝えると、

すぐに担当の方が対応してくれました。

待ち時間はほとんどなく、そのまま申請書の記入に入ります。

用紙は簡潔で、名前・住所・連絡先などの基本情報と、

障がい者手帳の等級を記入する欄がありました。

申請時には、障がい者手帳のコピーを提出します。

窓口の方が確認し、控えを取った後、特に追加書類は求められませんでした。

すべての手続きが終わるまで、およそ20分程度。

その場で申請が完了し、驚いたことに、その日のうちに利用証を交付してもらえました。

■ 利用証交付時の説明

交付の際には、担当職員の方から

「有効期限は◯年◯月まで」「利用の際はダッシュボードに掲示してください」といった説明を受けました。

また、「駐車禁止除外の標章とは別の制度である」ことも丁寧に案内してくれました。

その日からすぐに利用証を使うことができ、

「こんなにスムーズに受け取れるのか」と少し驚いたのを覚えています。

💬 まとめ(体験から感じたこと)

- 申請窓口の案内が分かりやすく、迷うことはなかった

- 待ち時間はゼロ、対応も丁寧

- 書類は簡潔で、必要なのは障がい者手帳のコピーだけ

- 即日交付で、当日から利用可能

制度というと「時間がかかりそう」と思いがちですが、

岐阜県のこの制度は、驚くほどスムーズで分かりやすいものでした。

🏢 第3章|実際に使える場所と注意点

利用証を受け取ったあと、さっそくいろいろな場所で使ってみました。

実際に運転してみて分かったのは、**「使える場所の広さ」と「使えない場所の差」**です。

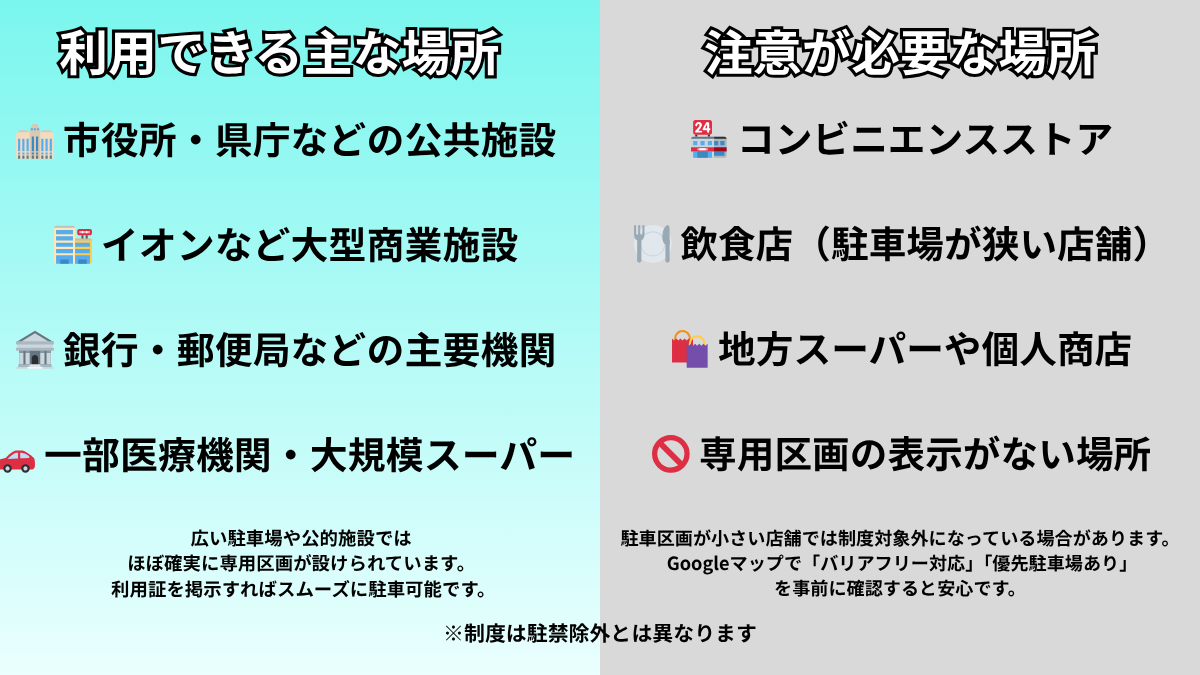

■ 使える場所:思ったより多い

まず感じたのは、公共施設での使いやすさです。

市役所・県庁などの行政機関は、ほぼすべての駐車場に

「障がい者等用区画」が整備されており、利用証を掲示すればスムーズに停められます。

次に多いのが、イオンなどの大型商業施設。

広い駐車場には必ずといっていいほど専用区画があり、

実際に行くと僕以外にも利用証を掲示している車をよく見かけます。

地域全体で制度が浸透していることを実感しました。

また、銀行や郵便局も対象になっている場合が多く、

金融機関の本店や支店クラスでは、利用証区画が常設されていることがほとんどです。

■ 使えない・注意が必要な場所

一方で、意外に使えない場所も少なくありません。

特にコンビニエンスストアや飲食店では、

駐車場自体が狭いことに加え、障がい者等用区画が設けられていない店舗も多いです。

中には駐車スペースが十分あるにもかかわらず、

利用証対象の区画が存在しないケースもありました。

✅ 対策として

事前にGoogleマップなどで「バリアフリー対応」や「優先駐車場あり」と明記されている店舗を確認しておくと安心です。

また、地元の自治体サイトでは協力施設一覧を掲載していることもあります。

■ 現場で感じたこと

実際に制度を利用していると、「優先区画の存在を知らない人」もまだ多いようです。

そのため、掲示をしっかりと見える位置に置いておくことが大切です。

また、場所によっては利用証の掲示が義務化されている場合もあるため、

忘れずにダッシュボード上に置く習慣をつけると安心です。

利用証を持っていると、周囲の理解も得やすくなり、

「堂々と使っていいんだ」と気持ちの負担も減りました。

💬 まとめ(使って分かったポイント)

- 公共施設・大型商業施設・銀行・郵便局などはほぼ利用可能

- コンビニ・飲食店などは未設置の店舗も多い

- 利用証はしっかり掲示しないと誤解されることがある

- 事前確認をしておくと安心

⚠️ 第4章|使って気づいた落とし穴とコツ

制度そのものは分かりやすく、申請もスムーズ。

けれど実際に使っていく中で、「知らないと損をする細かいルール」や「誤解されやすい点」がいくつか見えてきました。

ここでは利用者として押さえておきたい注意点と、より安心して使うためのコツを紹介します。

■ よくある誤解と実際のルール

| 誤解しやすいポイント | 正しい内容 |

|---|---|

| 障がい者手帳を見せれば使える | ❌ 利用証が必要。手帳だけでは対象区画に停められない。 |

| 駐禁除外と同じ制度 | ❌ 警察の「駐車禁止除外標章」とは別制度。道路上には停められない。 |

| 利用証があれば必ず停められる | ❌ 満車時や他の優先利用者がいる場合は利用不可。 |

| 更新通知が届く | ❌ 自動更新ではない。満了3か月前から自分で再申請が必要。 |

| どの県でも同じ利用証が使える | ❌ 相互利用は進んでいるが、未対応の自治体もある。 |

✅ ポイント

制度は全国的に統一化が進んでいるものの、

細かい運用(更新期間や対象要件)は県ごとに少しずつ異なります。

旅行や出張の際は、訪問先の自治体サイトで利用可能かをチェックしておくのがおすすめです。

■ 利用証の取り扱いで気をつけたいこと

- 掲示位置はダッシュボードの見やすい場所に

→ 係員や他の利用者が見えない位置に置いていると、誤って注意される場合も。 - 紛失したらすぐ再交付申請を

→ 再発行は同じ窓口で可能。悪用防止のため、見つけた際は古い証を返却する。 - 有効期限の確認を忘れずに

→ 期限切れのまま使用すると、優先駐車区画の対象外扱いになる可能性も。

💬 僕自身は特にトラブルはありませんでしたが、

現場では「手帳だけで停めようとして注意される人」を見かけたことがあります。

利用証を掲示しておくことで、そうした誤解を避けられ、気持ち的にも安心できます。

■ 小さなコツ:利用証を“日常の一部”にする

- 車に常備しておく(ダッシュボード専用スペースに入れておく)

- 年に一度、有効期限と手帳の更新をまとめて確認

- 家族にも制度内容を共有しておく(代理で運転する際のトラブル防止)

制度は「使い方が分かれば、本当に助かる仕組み」です。

ルールを正しく知って使うことで、周囲からの理解も得やすくなります。

💬 まとめ(制度を安全に使うための心得)

- 利用証は“優先利用の証明”、駐禁除外ではない

- 掲示と更新を忘れずに

- 他県では制度が微妙に違うため要確認

- 家族や周囲の人とも共有しておくと安心

🌏 第5章|県による違いと制度のこれから

利用証を実際に使ってみて感じるのは、

県によって制度の名称やデザインがまったく違うということ。

たとえば同じ制度でも、他県では呼び方も見た目も少しずつ異なります。

■ 各県で異なる名称・デザイン

| 県名 | 制度名 | 利用証の特徴 |

|---|---|---|

| 岐阜県 | ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度 | 水色のカード型。県章入り。 |

| 大阪府 | 障がい者等用駐車区画利用証制度 | 白地に青枠。QRコード付き。 |

| 千葉県 | ちば障害者等用駐車区画利用証制度 | ピンク系統。視認性の高いデザイン。 |

| 熊本県 | ハートフルパス制度 | ハートマーク入り。カードサイズ。 |

| 北海道 | ささえあい駐車場制度 | 北海道形のマークが印象的。 |

📍つまり──

「制度の目的は全国共通」でも、

発行元・デザイン・有効期限・相互利用範囲が県ごとに異なっているのが現状です。

■ 現場で起こる混乱と課題

実際のところ、他県の駐車場で利用証を掲示しても、

係員が制度を知らない場合や、見慣れないデザインのために

「これは使えるのか?」と確認されることがあります。

僕自身はそうしたトラブルに遭ったことはありませんが、

「県によって色も形も違うと、初めて見る人には分からないのでは?」

と感じることはあります。

この“デザインのばらつき”が、制度の浸透を少し難しくしている印象です。

■ 国土交通省による統一化の動き

国交省では、制度をより分かりやすくするために

**「全国共通マーク・共通利用証デザイン」**の導入を検討中です。

具体的には:

- 利用証のレイアウト・カラーを統一

- QRコード導入で有効期限や県名を即時確認可能に

- 共通データベースを整備し、他県でも確認しやすくする

2025年度中に新しいガイドラインが出される予定で、

今後は「どの県の利用証でも見れば分かる」仕組みに近づいていく見通しです。

■ 制度の成熟と「理解される社会」へ

利用証制度は、単に“優先的に停めるための許可”ではなく、

**「周囲の理解を得ながら共に暮らすためのしくみ」**でもあります。

制度が全国で統一されていけば、

利用者も施設側も迷わずに運用できるようになり、

安心して外出できる社会に近づいていくでしょう。

💬 「どこに行っても、同じように使える」

──そんな当たり前が、すべての人に広がる日を願って。

🗂 第6章|まとめとアクションガイド

「ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度」は、

障がいのある方や歩行が難しい方が、安心して外出できるように設けられた制度です。

実際に申請してみると、手続きは想像以上にシンプルで、

申請から交付までも短時間で完了します。

県や市の職員の方も丁寧に案内してくれるため、

初めてでも戸惑うことはほとんどありません。

■ 記事全体の要点まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度の目的 | 歩行が困難な方のために、安心して使える駐車スペースを確保する仕組み |

| 岐阜県での名称 | ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度 |

| 対象者 | 障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳保持者、難病患者、妊産婦、要介護高齢者など |

| 申請場所 | 各市町村の福祉課、または県地域福祉課 |

| 所要時間 | 約20分(その場で交付) |

| 利用可能場所 | 公共施設・大型商業施設・銀行・郵便局など |

| 注意点 | 駐禁除外とは別制度。更新は3年ごとで自己申請が必要。 |

■ 今日からできるアクション

- お住まいの自治体ページを確認する

→ 岐阜県の方はこちら(県公式サイト)から申請書をダウンロードできます。 - 必要書類をそろえる

→ 障がい者手帳のコピーと申請書、本人確認書類があればOK。 - 福祉課の窓口で申請する

→ 待ち時間は短く、即日交付される場合もあります。 - 交付後は忘れずに掲示を

→ ダッシュボードなど見やすい場所に置いておくことで、誤解やトラブルを防げます。

■ 制度をよりよく活かすために

この制度は「特別扱い」ではなく、

安心して暮らすための社会的な配慮を形にしたものです。

利用者が適切に制度を使い、周囲もそれを理解することで、

“お互いに思いやりを持てる駐車場環境”が少しずつ広がっていきます。

岐阜県のように手続きが簡潔で利用しやすい自治体が増えれば、

制度そのものもより身近な存在になっていくでしょう。

利用証を掲示するその一枚が、

「見えない配慮」を社会に広げるきっかけになるかもしれません。

コメント