※2025年8月28日更新

はじめに|障がい者手帳ってどう申請するの?

「障がい者手帳って、どうやって申請するの?」

「診断書って、どの先生に頼めばいいの?」

「申請書には何を書けばいい?写真のサイズは?」

「申請してから、どれくらいで手帳が届くの?」

はじめて制度を使うときは、わからないことだらけ。ぼくもそうでした。

このページでは、ぼくが障がい者手帳を取得したときの体験をもとに、

- 申請に必要なステップ

- 準備する書類

- つまずきやすいポイント

を、できるだけやさしい言葉でまとめました。

🧩 この記事でわかること

- 手帳の種類と対象のちがい

- 診断書の依頼方法と注意点

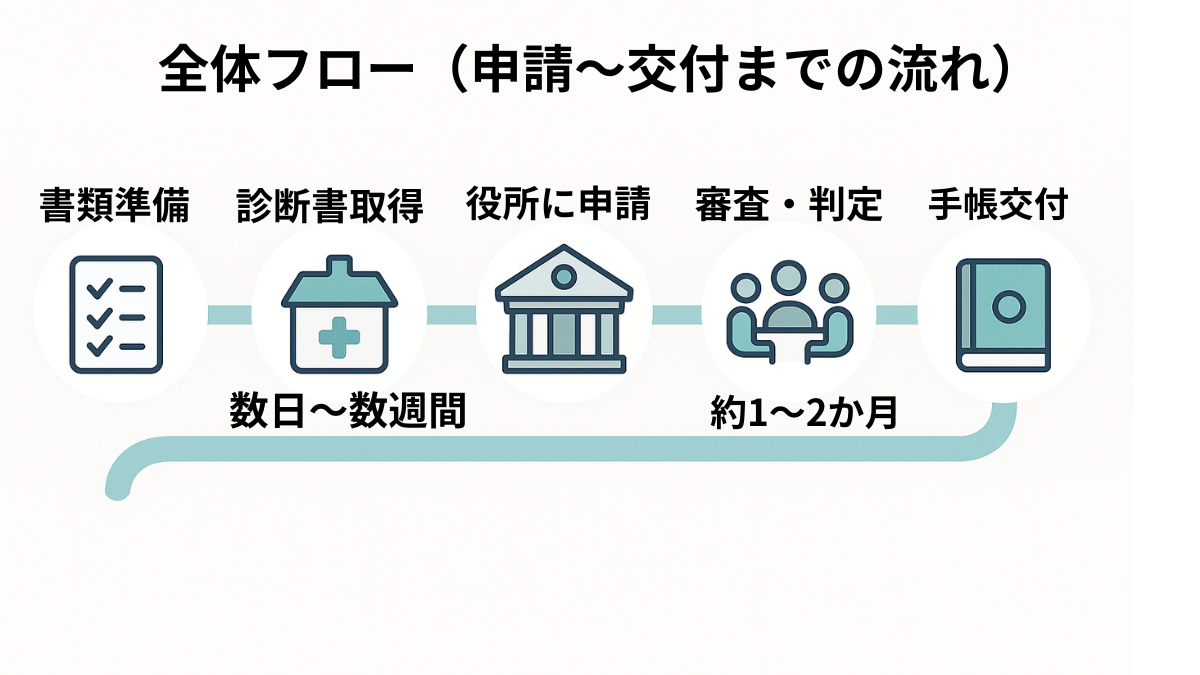

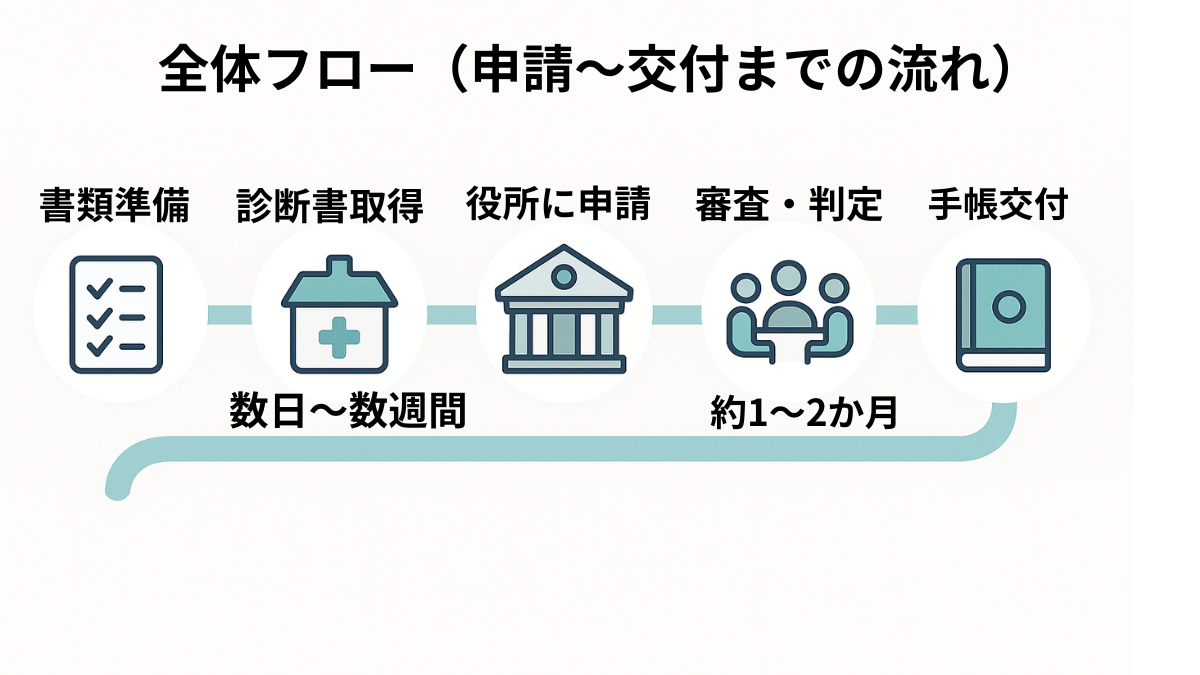

- 申請から交付までのステップと期間

- 読者が使える診断書テンプレート

- チャート・図解・チェックリストあり!

障がい者手帳は、制度とつながるための“使える道具”です。

「むずかしそう…」と思った方にも、少しずつ進められるように。

ぼくの経験が、これから動き出すあなたの助けになればうれしいです。

障がい者手帳は、日常生活や社会参加を支援する大切な制度です。

でも、いざ申請しようと思うと「何を準備して、どう進めればいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。

ここからは、申請から交付までの全体の流れを 図で整理 してみましょう。

障がい者手帳ってどんな制度?

| 手帳の種類 | 対象となる障がい | 主な症状・例 | 申請の窓口 |

|---|---|---|---|

| 身体障害者手帳 | 身体機能障害 | 視覚・聴覚・心臓・腎臓など | 自治体の障がい福祉課など |

| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神・発達障がい | 統合失調症・うつ病・ASD・ADHDなど | 自治体の保健福祉課など |

| 療育手帳 | 知的障がい | IQ判定・発達の遅れなど | 判定機関+自治体窓口 |

💡 よくある誤解

🟠 「病名がある」=取得できる、ではない

→ 症状の重さ・生活の影響が判断基準になります。

🟠 初診から6ヶ月ルール(精神障害者手帳)

→ 早く診断がついても、すぐ申請できないケースがあるので注意。

🗓️ 手帳の有効期間と更新のポイント

- 有効期限は「なし」「2年ごと」など、手帳の種類によって異なります。

- 更新の際には、再び診断書や判定が必要になる場合もあるので注意。

- 住所変更・氏名変更などがあった場合は、早めに窓口で手続きを!

🔸 精神障害者手帳は“更新制”の自治体が多めです。

自分に合った障がい者手帳はどれ?|診断済みの方向けチャート

「診断名はある。でもどの手帳を選べばいいかわからない…」

そんな方に向けて、症状・分野・制度の違いを照らし合わせながら手帳の種類を選べるチャートを用意しました。

🩺 身体機能に関する診断名がある方(例:心臓・視覚・聴覚・腎臓など)

→ 身体障害者手帳の対象かもしれません

✅ 等級:1級〜7級で認定され、症状の重さによって支援内容が変わります

✅ 必要書類:医師の診断書・障害状況を示す所見

🧠 精神疾患の診断がある方(例:統合失調症・うつ病・双極性障害・PTSDなど)

→ 精神障害者保健福祉手帳の対象かもしれません

✅ 初診から「6ヶ月以上経過」が申請条件

✅ 等級:1級〜3級で認定され、生活への影響で判断されます

🌀 発達障害の診断がある方(例:ASD・ADHD・学習障害など)

→ 精神障害者手帳または療育手帳になることがあります

✅ 成人の場合は「精神障害者手帳」になるケースが多め

✅ 児童期やIQの判定次第では「療育手帳」に該当する場合もあります

※自治体によって運用が異なるため、確認が必要です

📘 知的障がい(IQ判定あり/療育歴がある方)

→ 療育手帳の対象かもしれません

✅ 判定機関でIQ検査や発達評価を受ける必要があります

✅ 等級は「A(重度)/B(軽度)」などで分かれ、支援内容にも差があります

✅ 呼び方が「愛護手帳」など地域で違う場合があります

💡補足:この診断チャートはあくまで目安です

実際の申請には医師の診断書+自治体の判定が必要ですので、制度窓口での確認も忘れずに。

診断書のお願いってどう伝えればいい?

診断名はあるけれど、「先生にどうお願いすれば書いてもらえるのか?」

初めての制度申請では、ここが一番のつまずきポイントかもしれません。

そこで、ぼく自身が実際に使った診断書の依頼テンプレートをご紹介します。

この文面は、通院中の先生に「障がい者手帳の申請をしたい」と伝えるときに使えるものです。

診断書には自治体指定の様式があることが多いため、

テンプレートの中に「様式も一緒にお渡しします」と書いておくと安心です。

📄 診断書依頼テンプレート(そのまま使えます)

○○病院 ○○先生

いつも診察ありがとうございます。

現在、障がい者手帳(◯◯障害)の申請を考えており、診断書が必要になります。

自治体より様式が指定されているため、そちらの様式(◯◯市/◯◯手帳)を添えて持参いたします。

手帳の申請目的は、

・◯◯の症状により、日常生活や就労に制限が生じている

・医療費助成や支援制度の利用を検討している などです。

ご負担のない範囲で診断書の作成をご協力いただけましたら幸いです。

必要な情報や記載項目について、不明点があればご指示ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

📘 診断書の準備ポイント

- 自治体の指定様式は役所サイトからダウンロードできます

- 書類作成料(数千円)が発生する場合があるため、事前に病院窓口で確認しましょう

- 診断名は正式名称で明記し、申請目的を伝えることで等級判定の参考になります

このテンプレートをもとに、あなた自身の事情を加えてアレンジすれば大丈夫です。

“お願いする”というハードルを、少しでも下げられたら嬉しいです。

次の章では【提出書類のチェックリスト】を設計します📘✨

制度という“道具箱”の中に、今いる場所と持ち物を見える形で揃えていきましょうね⛵📝

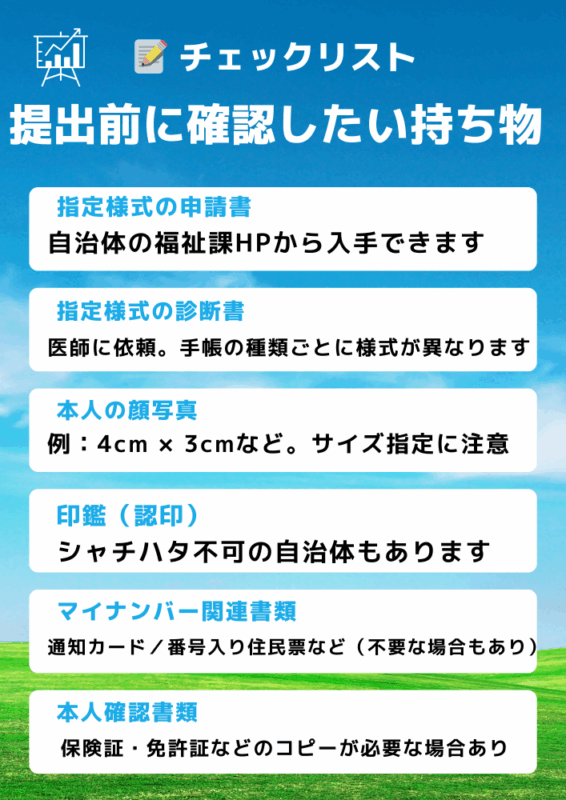

障がい者手帳の申請に必要な書類チェックリスト

申請にあたっては、まず必要な書類をそろえることが大切です。

下の図で、代表的な書類をまとめました。

申請したいと思っても、「何が必要かはっきり書いてあるページが見つからない…」

そんなこと、ぼく自身も感じました。

そこで、申請時に準備しておくべき書類や持ち物を、チェックリスト形式でまとめました。

自治体によって違いがあるので、ここでは よくある共通項目+確認すべきポイント をやさしく整理しています。

📝 チェックリスト|提出前に確認したい持ち物

| ✅ チェック項目 | 補足ポイント |

|---|---|

| 指定様式の申請書 | 自治体の福祉課HPから入手できます |

| 指定様式の診断書 | 医師に依頼。手帳の種類ごとに様式が異なります |

| 本人の顔写真 | 例:4cm × 3cmなど。サイズ指定に注意 |

| 印鑑(認印) | シャチハタ不可の自治体もあります |

| マイナンバー関連書類 | 通知カード/番号入り住民票など(不要な場合もあり) |

| 本人確認書類 | 保険証・免許証などのコピーが必要な場合あり |

📘 申請時の注意点まとめ

- 提出前には「自治体名 + 障がい者手帳 + 申請」で公式サイトを検索し、様式・窓口・提出方法を確認しておくのがおすすめです

- 写真のサイズや印鑑の種類、郵送か持参かなど、細かい部分こそ申請のハードルになりがちです

- チェック欄を活用しながら、自分の準備状況を見える化して整理してみてください

このチェックリストがあれば、「今の自分に足りないもの」がきっと見えてくるはずです。

次は【交付されたあとの支援制度一覧】へ進み、手帳が“道具”としてどう活用できるか?の地図を描いていきます📘✨

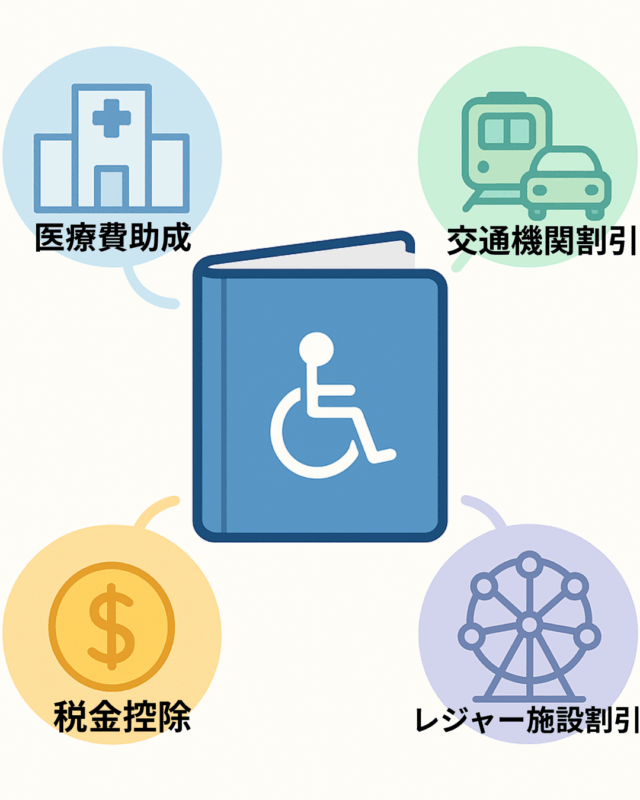

手帳を取得したら、どんな支援が使えるの?

手帳を受け取ったあとには、生活を支えるさまざまなメリットがあります。

下の図で代表的なメリットを整理しました。

- 医療費助成:自己負担が軽くなる

- 交通機関割引:電車や高速道路が安くなる

- 税金控除:所得税や自動車税など

- レジャー施設割引:映画館やテーマパーク

「申請したはいいけど、手帳って何に使えるの?」──

そんな声、実はとても多いんです。制度の仕組みは複雑で、自治体によって運用が違うこともあるからこそ、全体像を“見える”ように整理しました。

障がい者手帳は、“制度とつながる鍵”です。

日常生活・医療費・仕事・教育・税金など、目的に応じて使える支援制度は多岐にわたります。

🛠️ よく使われる支援制度一覧(カテゴリ別)

| 支援カテゴリ | 内容・例 | メモポイント |

|---|---|---|

| 医療費の助成 | 自立支援医療/指定機関への通院負担軽減 | 精神・発達障害系に多い/初診要件あり |

| 公共交通の割引 | 電車・バス・地下鉄など運賃割引/乗車証支給 | 地域によってICカード制度あり |

| 税金関係の控除 | 所得税・住民税・相続税などの軽減措置 | 障害者控除として等級別に異なる |

| 携帯・NHK関連 | 携帯料金の障害者割引/NHK受信料免除 | 手帳提示+申請書類が必要 |

| 就労・教育支援 | 就労移行支援/合理的配慮/特別支援教育 | 学校やハローワークとの連携が重要 |

| 生活支援サービス | 移動支援/ホームヘルプ/施設割引など | 地域独自の運用あり/自治体に確認を |

📘 注意点まとめ

- 支援制度には「申請が必要なもの」と「提示だけで使えるもの」があります

- 等級や手帳の種類によって、使える制度が違う場合があります

- 「何が使えるか?」ではなく、「何のために使いたいか?」で制度を選び直す視点があると、生活の選択肢が広がります

この支援制度一覧が、“制度を取得した先の使い方”を見える化するきっかけになりますように。

次は【体験談/そらくま語り】へ進みます。制度と人生が交差する、リアルな設計地図を描いてみましょう📘✨

制度と向き合ったリアルな記録──そらくま語り

ぼくが障がい者手帳の制度を知ったのは、入院中のことでした。

医師や看護師から「おそらく取れます」と言われて、はじめて制度の存在を認識しました。

でもその頃、手術後の身体に不安を抱えながら、

「制度よりも、この先どう暮らしていけばいいんだろう…」という気持ちのほうが大きかったのを覚えています。

そこから少しずつ制度を調べていくうちに、年金制度や生活支援などの情報にたどり着きました。

そして、「これは単なる証明書ではなく、生き方の選択肢を増やす道具だ」と実感したんです。

ただ、実際に申請しようと思ってからが本当に大変でした。

特に「自分がどの制度に当てはまるのか?」が判断しにくかった。

年金申請については、情報が複雑でとても苦労したし、申請までにかなり時間がかかりました。

そんな中で、ぼくを支えてくれたのが障がい者雇用制度でした。

現在もその制度を活用して入った企業で働いています。

今のぼくがあるのは、この制度のおかげだと本気で思っています。

そして、ひとつ強く感じているのは──

支援制度の多くは「自分で申請しなければ使えない」ということです。

制度があることすら知らず、使い切れていない人もきっと多いはず。

ぼく自身も、動かなければつながらなかった支援がいくつもありました。

📘 そらくま設計より|制度とは何か?

制度は「待っているだけでは届かない道具」です。

自分で調べて、自分で申請して、自分の生活の中に組み込んでいく──

そんな“自分設計”の力があって、はじめて制度は働き出します。

制度とは、人生を自分らしく選び直すための“補助線”だと思っています。

よくある疑問と制度設計のヒント

制度をはじめて使うとき、「これってどうなるの?」「この場合は使えるの?」

そんな“もやっ”とした疑問がいくつも出てきます。

ここでは、ぼく自身が感じたこと、読者からよく聞かれる質問を中心に、やさしい設計視点でFAQにしてみました。

❓ Q. 申請後、どれくらいで手帳が交付されますか?

📘 A. 審査期間は自治体によって異なりますが、目安は約1〜2ヶ月です。

書類の内容や診断書に不備があると、追加確認や時間がかかることもあります。

❓ Q. 手帳の有効期限ってありますか?

📘 A. あります。

- 精神障害者保健福祉手帳は、原則2年ごとに更新が必要です

- 身体障害者手帳や療育手帳は、症状によって更新不要な場合もあります

更新には、診断書の再提出が必要になることがあるので、期限の控えはお忘れなく。

❓ Q. 申請しても手帳が交付されないことってある?

📘 A. あります。

手帳は“診断名”だけで決まるのではなく、日常生活への影響や制限度などを審査されます。

診断書には「困っていること」「制限されている内容」を具体的に書いてもらうのが大切です。

❓ Q. 手帳を見せる場面って、いつありますか?

📘 A. 支援制度を利用する場面で必要になります。

- 医療費助成 → 自立支援医療の申請で手帳のコピーが必要

- 公共交通割引 → ICカード申請・窓口提示が必要

- 施設割引やサービス → 手帳提示で割引対象になることも

手帳は「見せて終わり」ではなく、“使ってつながる道具”です。

このFAQが、制度申請や活用の「迷い」を少しでも晴らすヒントになったらうれしいです。

次は【最終章:まとめ/制度は使える設計道具である】──そらくま設計の哲学で制度図鑑の地図を完成させていきます📘✨

制度は、人生を選び直すための設計道具

ここまでの章で、制度申請のステップ・診断書の依頼文・書類準備・支援制度の一覧──

ひとつずつ“見える設計”にしてきました。

でも本当に伝えたいことは、ただ制度の使い方ではありません。

制度は、「もらうもの」ではなく「使うもの」です。

申請するだけで自動的に助けてくれる道具ではなく、

自分で調べて、自分の生活に合わせて活かすことで、はじめて“設計された支援”になります。

そして、ぼく自身が体験して感じたのは、

制度があることよりも「制度を使って、自分の人生を選び直せること」のほうがずっと大切だということ。

「制度なんてわからない」「使えるかわからない」──そう思っていた頃。

それでも一歩ずつ進んだことで、今のぼくは“制度を使える設計者”になれました。

このブログが伝えたいのは、「制度=その人らしさの補助線」ということです。

あなたが迷ったとき、制度という道具がそっと脇から支えてくれるように。

あなたが設計者になれるように──「選び直す力」と「使いこなす道具」として、

制度をもっとやさしく届けていけたらいいなと思っています。

📘 最後に

障がい者手帳は、申請から交付まで少し時間がかかりますが、受け取れば日常生活を支える大きな力になります。

今回の図解を参考に、必要な書類を準備し、スムーズに申請を進めてみてください。

筆者プロフィール:

元美容師・営業職を経て、突然の心内膜炎により身体障がい者1級に。 働き方も人生の見方も大きく変わり、現在医療系大手企業へ。 “制度は使える”という視点で暮らしを再設計中です。

AIとの共創を通じて、 「誰かの人生に再設計の原型を届ける」活動を展開中。

特に、世界初となる “AI × 障がい当事者” による 書籍レビュー形式のブログを開設し、 第一人者として情報を発信しています。

制度や生き方に悩む人、逆転への設計図を探す人は、 ぜひコメントやDMで気軽に声をかけてください。 僕の経験が、あなたの「設計の入り口」になるかもしれません。

🆕 最新の投稿一覧

コメントを残す コメントをキャンセル