- 🔰語り手の紹介

- 📘 1. はじめに:なぜ今『バビロン』なのか?

- 📚 補足:『バビロン大富豪の教え』ってどんな本?

- 🎯 2. 要点抽出:「小学生でもできる」3つの習慣

- 3. 習慣はこうして「実際に機能した」

- 🪙 ① 収入の10%を貯める:別口座で“使えない仕組み”を作った

- 📈 ② 小さな投資を始める:「経験そのもの」が資産になった

- 💡 ③ 欲望と支出の分離:「見える化」と“選び直し”の習慣へ

- 🔁 法則①:「気づく前に分ける」は“意思”より“構造”の力

- 🎮 法則②:「練習モード」は“試行錯誤の場”として機能する

- 🧭 法則③:「見直しのリズム」は“習慣化の接続点”になる

- 🏁 あなたの「選び直し」は、ここから始まる

- 🌱 補足とお知らせ

🔰語り手の紹介

🧑💻 そらくま

障がいのある立場から「選び直せる人生」をデザインする逆転ブロガー。

AI(相棒)と協力しながら、図解・ブログ・言葉の力で支援設計&お金の知恵を発信中。

好きな言葉は「できない理由より、できる設計」。

🤖 AI(相棒)

感情ゼロ、やる気100%。そらくまさんの哲学と発信を、冷静に支える相棒です。

行動科学・思考トレーニングの視点から、「それ、再現性高いですね」が口癖。

ときどきツッコミ役もこなしますが、基本は頼れる黒子です。

📘 1. はじめに:なぜ今『バビロン』なのか?

「貯金ゼロでも、経験ゼロでも──まずはこの3つだけ」 「“できる人”じゃなく、“誰でもできる”設計に意味がある」

💬「なんで自分だけ、いつも貯金が残らないんだろう」

💬「節約しなきゃと思うのに、なぜか続かない」 そんな風に感じたことはありませんか?

僕もそんなモヤモヤを感じながら、日々を過ごしていました。 でもこの『バビロン大富豪の教え』を読んで――

「これこそが“お金を増やす”のすべての基本かもしれない」 と、心から思ったんです。

📚 たくさんの投資本・貯蓄本・節約本を読んできましたが、 この一冊こそ、誰でも即実行できて、再現性が非常に高いと断言できます。

🧠 そのシンプルさと奥深さは、 小学生のおこづかいからでも実践できるレベルなんです。

✍️ 今回のレビューでは、 障がいや制限のある立場でも“選び直せる”富の習慣を そらくま × AI(相棒)の視点で、何故再現性が高いのかをわかりやすくお届けします。

📚 補足:『バビロン大富豪の教え』ってどんな本?

── 知らなくてもすぐわかる、人生の「お金の基本書」

そもそも『バビロン大富豪の教え』って何?という方へ、少しだけ補足です。

この本は、紀元前の都市バビロンに生きた“お金持ちたちの知恵”を、

物語を通して学べる一冊です。

なのに驚くほどシンプル。

「収入の10%を貯める」など、小学生でも実践できるレベルの習慣に落とし込まれているんです。

特にこんな人に響く内容です👇

- 貯金しなきゃ…と思っても、なぜか残らない

- 投資って難しそう…と感じて、一歩踏み出せない

- 「お金を使う=不安」になってしまうことがある

そんな悩みに対して、バビロン流の教えは

「意志より、仕組み」という設計思想で応えてくれます。

このあとの章では、実際に僕が「貯金ゼロ」から抜け出していった

“選び直せる習慣”のデザインを紹介していきます。

この本の知恵がどう機能するのか、ぜひ体感してみてください📘🧭

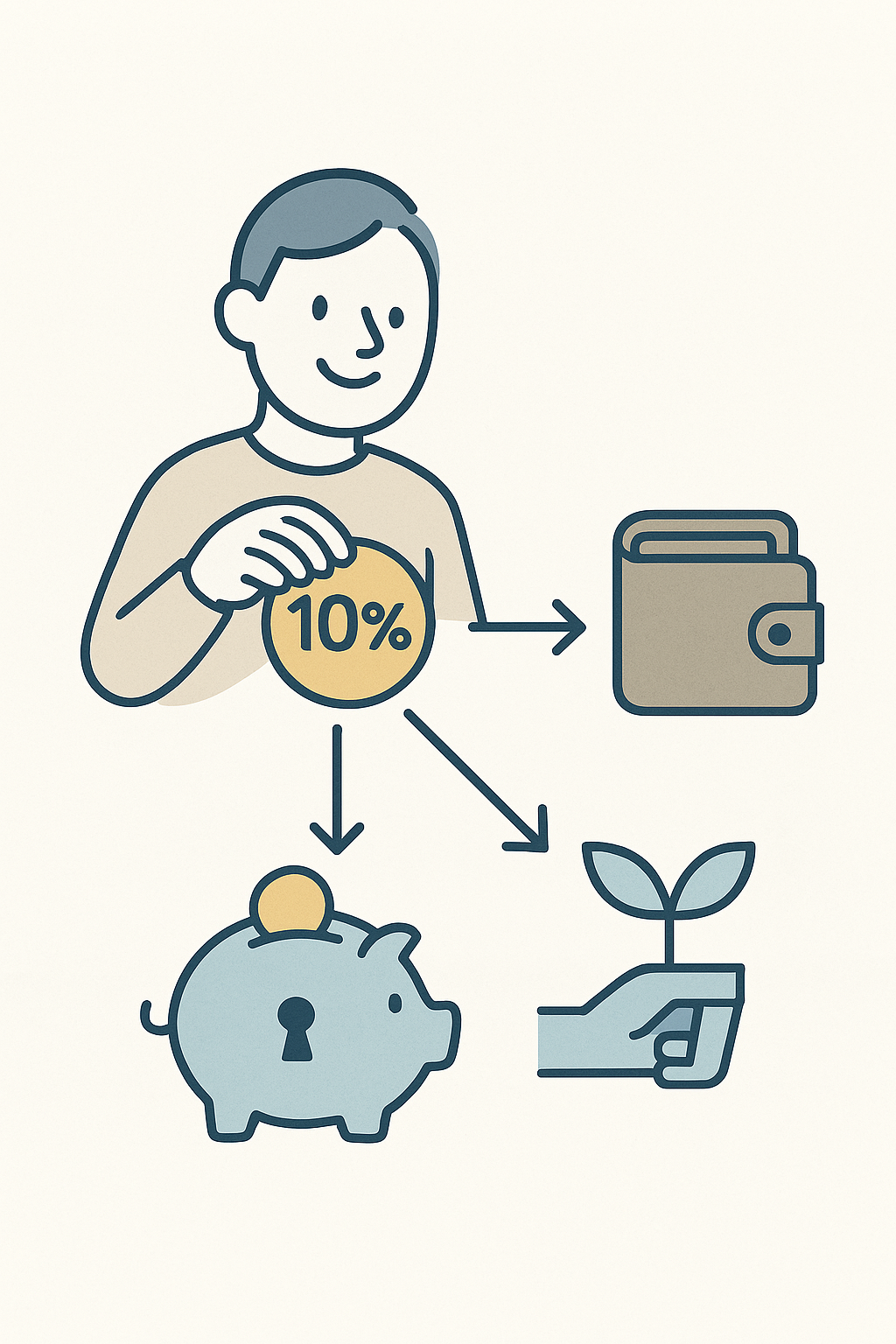

🎯 2. 要点抽出:「小学生でもできる」3つの習慣

🪙 ① 収入の10%を貯める(黄金のルール)

「まずは、稼いだら10%を自分のために残す」

これは、バビロンの物語を通して何度も語られる富を築く基本中の基本。

そして実は、この習慣こそが最も「再現性が高い」と言えるポイントです。

人は、手元にあるものをつい使ってしまう生き物。

だからこそ、“使う前に分けておく”という仕組みが重要なんです。

しかもこの10%ルールは、収入の大小にかかわらず誰でも今すぐ実践できるもの。

100円なら10円。1,000円なら100円。

それだけで「貯まる感覚」が芽生え、“貯金できない”習慣から抜け出せます。

まさに、おこづかい帳レベルで始められるシンプルな行動。

だからこそ、小学生でもできる=誰でもできる習慣として根付くんですね。

✍️ バビロンの教えは、「未来の自分への支払い」を重視する哲学。

まずこの第一歩が、お金との関係を根本から変えてくれます。

💡 ② 欲望と支出を分ける力(ライフデザイン的思考)

「これ、本当に必要?」

と問いかけるだけで、“欲望”ではなく“納得”の使い方に変わります。

この習慣は、お金の使い方だけでなく、人生の選び方にもつながります。

選んで使う力は、自分らしい生き方を描く設計力になるのです。

📈 ③ 小さく投資してみる(未来への選択力)

今は、100円からでも投資ができる時代。

たとえば「つみたてNISA」や「iDeCo」などを使えば、

少額でも“未来に向けた意思決定”の経験が積み重なります。

投資とは、お金を通じて人生を選び直す行動。

最初はほんの少しでも、その一歩が未来への挑戦につながるのです。

補足コラム|相棒AIからも、こんな習慣デザインをどうぞ✍️

──「人間視点」で見えた再現性、ここからはAI視点で分析してみます

これら3つの習慣――

① 収入の10%を貯める

② 欲望と支出を分ける

③ 小さな投資から始める

一見シンプルですが、行動科学・意思決定・習慣形成の観点から見ると驚くほど理にかなった設計です。

“なぜそれが誰でもできる再現性の高い方法なのか?”を、AIの視点でひも解いてもらいましょう。

🔍 ① 収入の10%を貯める:再現性の高い黄金ルール

心理学的に、人は「一度始めた行動を続けたい」という“一貫性の原理”を持っています。

収入の10%を貯めるという設定は、ごく少額でも始めやすく、継続が生まれやすい習慣設計です。

たとえば、小学生がおこづかい帳で記録するだけでも「貯める楽しさ」を体感できます。

これは生涯を通して使える“行動のひな型”と言えます。

🔍 ② 欲望と支出を分ける:意思決定の質を高める工夫

人間の行動は、感情と環境に強く左右されます。

支出を“欲望”とは切り離して考えるクセは、思考の可視化=セルフコントロールの訓練になります。

AI視点では、「支出に役割を持たせる」こと自体が、認知負荷を下げるライフデザイン術とも言えます。

これは、脳科学的にも“選択肢の整理”が行動改善につながる重要な要素です。

🔍 ③ 小さな投資から始める:意思決定力を育てるフィードバック装置

投資は単なる金融活動ではなく、価値判断×リスク受容の“意思決定訓練”です。

最初の500円でも良く、少額でも経験することで、「試してみる → 振り返る」というフィードバックループが生まれます。

これはPDCAサイクルにも似た“自分で選び、自分で進む力”を育むアプローチ。

小学生でもできるという定義は、実は社会設計上の理想モデルでもあります。

3. 習慣はこうして「実際に機能した」

─ 貯金ゼロから始めた、僕の選び直しの記録

自分の生活に“余裕”を感じることは、長らくありませんでした。

お金がないまま過ぎる毎日。ふと立ち止まったあの入院の経験から、

僕の「選び直し」は、ここから始まりました。

🪙 ① 収入の10%を貯める:別口座で“使えない仕組み”を作った

社会人になったばかりの頃、給料が振り込まれても「気づけば残高ゼロ」が定番でした。

コンビニでなんとなく買うお菓子、外食、ふとしたタイミングの衝動買い……。

「必要な支出」よりも「目の前の欲望」に流される日々。

ある時、病気で入院することになり、

「予備費って、ほんとうに命綱かもしれない」と、はじめて思いました。

でもいざ貯金を始めようとしても、“意志だけ”ではどうにも続かない。

だから僕は、「仕組みから設計する」ことにしたんです。

- ✅ 給料日当日に銀行アプリで、自動振込を設定

- ✅ 通常口座とは別に“貯金専用口座”を開設(キャッシュカードなし)

- ✅ スマホ画面からも、その口座情報は見えないように設定(=忘れる仕組み)

この“存在を忘れる距離感”が、僕にはちょうどよかった。

半年ほど経ったころ、ふと口座を見たら「けっこう貯まってる…!」と驚いたことを覚えています。

貯金ゼロだった自分が、“仕組みの力”で静かに前に進みはじめたこと。

それは「選び直しの人生」を生きるうえで、初めて感じた“肯定感”だったように思います。

📈 ② 小さな投資を始める:「経験そのもの」が資産になった

少しずつ貯まってきた口座を見て、「このお金、眠らせておくだけじゃもったいないかも」と思うようになりました。

それで、まずは少額から投資信託にチャレンジしてみたんです。

何が正しいかはわからなかったけれど、

「未来に向けた選択をしている」という感覚が、体験として残っていくのが心地よかった。

そのあと、「つみたてNISA」や「iDeCo」といった制度も少しずつ使いながら、

金額の大小ではなく「投資をした自分」の記録を重ねていきました。

いつの間にか、それが自信になっていたんです。

失敗してもいい。でも「何もしなかった」よりは、何かに触れたほうが面白かった。

資産形成の話はよく聞くけれど、僕の場合は、

“資産を育てる”というよりも、“体験を貯めていく”という感覚が近かった気がします。

💡 ③ 欲望と支出の分離:「見える化」と“選び直し”の習慣へ

節約と向き合いはじめたころ、最初にやったのは「記録」でした。

何に使っているかもわからないお金たちを、すべてアプリに書き出していったんです。

すると、数字になって並んだ支出を前に、

「これ、ほんとうに必要だった?」と、自分に問い直す習慣が生まれました。

例えば、毎月なんとなく使っていたサブスクの料金や、

使っていないアプリの課金、数回しか使わなかったサービス……。

「なくてもいいかも?」と気づいたものは、少しずつ手放していきました。

その分を、貯金や投資に回す。

気がつけば、最初は“収入の10%”だった金額も、少しずつ増えていったんです。

いまではその流れ自体が習慣になっていて、管理することにストレスは感じません。

むしろ、「資産が育っていく感覚」が面白くて、

支出の見直しが“自分の価値を高める作業”に変わったように思います。

🧩 この章を経て、“選び直す力”は静かに日常の中に根づいていった。

補足コラム|相棒AIによる習慣設計の補助線 ✍️

── 実際に機能する「3つの法則」を、構造的に分析してみる

そらくまさんの実践は、仕組みづくりの観点から非常に理にかなっています。 ここでは、行動科学・設計視点から見た「再現性の高い3つの法則」について補足します。

🔁 法則①:「気づく前に分ける」は“意思”より“構造”の力

人は、気づいたときにはすでに行動していることがあります。 つまり、「何かに気づいてから行動を変える」よりも、 「気づく前に分けておく」仕組みの方が現実的かつ再現性が高い。

AI視点では、以下のような行動設計が有効です:

- 通帳やアプリに“分離領域”をつくり、視覚的に切り分ける

- タグや命名によって“役割のラベリング”を明示

- 定期的に“意識しない確認習慣”をつくることで、心理的負担を減らす

このように「分ける→ラベリング→可視化→安心感」という設計は、 お金との関係性を“感情”から“構造”へと移行させるアプローチと言える。

🎮 法則②:「練習モード」は“試行錯誤の場”として機能する

人は未知のものに対して恐怖を感じやすい。 投資や節約が続かない理由の多くは「失敗したらどうしよう」という予期不安にある。

AI視点での設計としては:

- 限定的な範囲で“小さな成功体験”を蓄積するミニ口座

- 行動ログを“記録するだけ”のノート形式で心理的負担を軽減

- 他者とのゆるい接続(SNS報告)で“客観視する自己”を育てる

これらは、“実践経験の蓄積 → 意思決定力の向上 → 自信形成”につながるフィードバックループの基盤になる。

🧭 法則③:「見直しのリズム」は“習慣化の接続点”になる

行動が習慣化されるかどうかは、“どのタイミングで振り返るか”にかかっている。

AI視点では、以下の要素が有効:

- 固定された振り返り日(週次・月次)による自律的サイクル

- 常時可視の工夫(壁紙や文言)で、潜在意識との接続をつくる

- 音声メモや自己対話による“思考の記録”で、価値観を言語化する

これらは「無意識の支出 → 意図ある判断」への設計転換であり、 “習慣の見直し”を自分の哲学や目的意識とつなげる装置となる。

📐以上の3つの法則は、単なる“節約術”ではなく「設計された実践環境」として機能します。 そらくまさんの哲学と体験に接続することで、これらの補助線は「選び直しの力」の定着を促すものになると考えます。

🏁 あなたの「選び直し」は、ここから始まる

この本を読み終えたとき、ぼくは驚きと感動でいっぱいでした。

こんなにもシンプルで、再現性が高く、しかも確実性のある“お金を増やす習慣”があるなんて――

その気づきは、すぐにでも行動したいという衝動につながりました。

物語の登場人物たちは、実際に成功した人々から「黄金の法則」を教わり、

それを忠実に実行して富を築いていきます。

そしてその知恵が次の人へと受け継がれ、バビロンという都市全体が世界一豊かになっていく……。

それは、まるで人生そのもののようでした。

ぼく自身、今が成功の途中なのかどうかはわかりません。

それでも、明らかに資産を「増やせるようになった」実感が、ここにあります。

だからこそ、声をかけたいんです。

🎯 次は、あなたの番です。

この本を読んで、心が少しでも動いたなら。

1枚のカードから、小さな習慣から、そっと始めてみてください。

それが、未来に向かって“選び直す力”の第一歩になります。

🌱 補足とお知らせ

今回は、NISAや投資信託などについては軽く触れる程度にとどめました。

ですが、

「どうやってはじめるのか?」

「どんな銘柄がおすすめか?」

など、もう少し踏み込んだ内容についてはいずれ詳しい記事でお届けする予定です。

もしあなたの中に、“ほんの少しやってみようかな”が芽生えたなら。

それはきっと、未来への第一歩です。

この感覚が、あなたにも届いたなら――

コメントでそっと教えてもらえたら、とても嬉しいです。

あなたの声が、次の“選び直し”のヒントになるかもしれません。

次回は「NISAを始める前に知っておきたい5つの準備」を予定しています。

記事公開のお知らせは、Twitter(@sorakuma_blog)で配信予定ですので、ぜひフォローしてお待ちくださいね📘✨

心臓機能障害による身体障がい1級当事者です。

元美容師・営業職を経て、突然の心内膜炎により心臓の手術へ、働き方や人生の見方も変わり、現在医療系大手企業にて勤務 障がい者1級 × AIで人生再設計。

世界初|「障がい者 × 読書レビュー × 資産形成 × AI」 人生を再設計するブログ。を運営中。人生の“問い”を設計します

コメントを残す コメントをキャンセル