✍️ はじめに:AIってむずかしいもの?

ニュースやSNSで「AI」という言葉をよく耳にします。

でも正直なところ──

- 「なんだか難しそう」

- 「自分には関係ないんじゃないか」

- 「特別な人しか使えないんでしょ?」

そんなふうに思っている人も多いかもしれません。

でも安心してください。

ここで紹介する 生成AI(せいせいエーアイ) は、むずかしい知識がなくても、ただ “言葉を投げかけるだけで文章や絵をつくってくれる” 道具なんです。

今回は、誰もが知っている 昔話「ももたろう」 を例にしながら、生成AIを理解するための 3つの仕組み をやさしく解説していきます。

📘 仕組み① 言葉を積み重ねて文章ができる

生成AIは、実はとてもシンプルなことをしています。

👉 「次に来そうな言葉を予測して、一歩ずつ積み重ねる」

これだけで文章を生み出しています。

🍑 ももたろうで考えてみましょう

- 「むかしむかし、あるところに…」

→ この時点では「昔話かな?」としかわからない。 - 「おじいさんとおばあさんが住んでいました。」

→ 「これはももたろうかも? でもまだ浦島太郎かもしれないな」と迷う段階。 - 「おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。」

→ ここまで来ると、ほとんどの人が 「これはももたろうだ!」 と確信できます。

この流れそのものが、生成AIのしくみ。

つまり AIは過去の言葉を見て“次にふさわしい言葉”を選んでいるんです。

🎨 仕組み② 文章だけじゃなく、絵も同じようにできる

「AIが絵を描く」と聞くと、なんだか魔法みたいに感じるかもしれません。

でも実際は文章と同じで、👉 「次にふさわしい形や色」を積み重ねていく だけです。

🖼️ イメージ例

お願い:「青い空の下で、犬がサングラスをかけて砂浜を歩いている絵を描いて」

AIの中では──

- 背景 → 青い空

- 主役 → 犬

- 特徴 → サングラス

- 場所 → 砂浜

こうして要素が積み重なり、一枚のイラストが完成します。

💡 仕組み③ 条件を変えると、出てくるものも変わる

生成AIの面白いところは、同じテーマでも条件を変えると出力が変わることです。

- 「ももたろうを宇宙の冒険にしてください」

→ ロケットや宇宙人が登場する物語に変わります。 - 「5歳の子どもにわかる言葉で説明してください」

→ 短い文で、むずかしい言葉を避けた表現になります。

つまり生成AIは、ただコピーしているのではなく、**その場で“組み立て直している”**んです。

✍️ 実際に使ってみましょう(文章編)

仕組みがわかったら、実際にどんなふうに文章が生まれるのかを見てみましょう。

ここでは 「長い文章を要約する例」 と 「昔話をアレンジする例」 の2つを紹介します。

📌 例1:長い説明を3行で要約してもらう

お願い:

「この文章を3行でまとめてください」

入力した文章(例):

「障害年金という制度は、病気やけがによって日常生活や仕事に大きな制限がある人に対して支給される年金であり、申請するためには初診日の確認、保険料の納付状況、障害認定日の条件などいくつかの要件を満たす必要があります。さらに、提出する書類が多く複雑で、医師の診断書や年金事務所への相談なども求められるため、申請を一人で進めるのは大変であり、専門家のサポートを受けながら手続きを行う人も少なくありません。」

AIの返答:

- 障害年金は、病気やけがで生活に制限がある人に支給される制度です。

- 申請には初診日や納付要件、障害認定日などの条件があります。

- 書類が多く複雑なため、専門家に相談する人も多いです。

👉 ごちゃごちゃした長文が、スッキリ3行 に整理されました。

📌 例2:昔話をアレンジしてもらう

お願い:

「ももたろうを未来の宇宙の物語にしてください」

AIの返答:

むかしむかし、遠い銀河におじいさんとおばあさんが住んでいました。

ある日、光り輝く巨大なカプセルが宇宙を漂ってきて、その中から元気な少年“ももたろう”が現れました。

ももたろうは仲間のロボット犬・猫型AI・サイボーザルと一緒に、宇宙のおに退治に出かけたのです。

👉 見慣れた昔話が、あっという間に未来の物語 に変わりました。

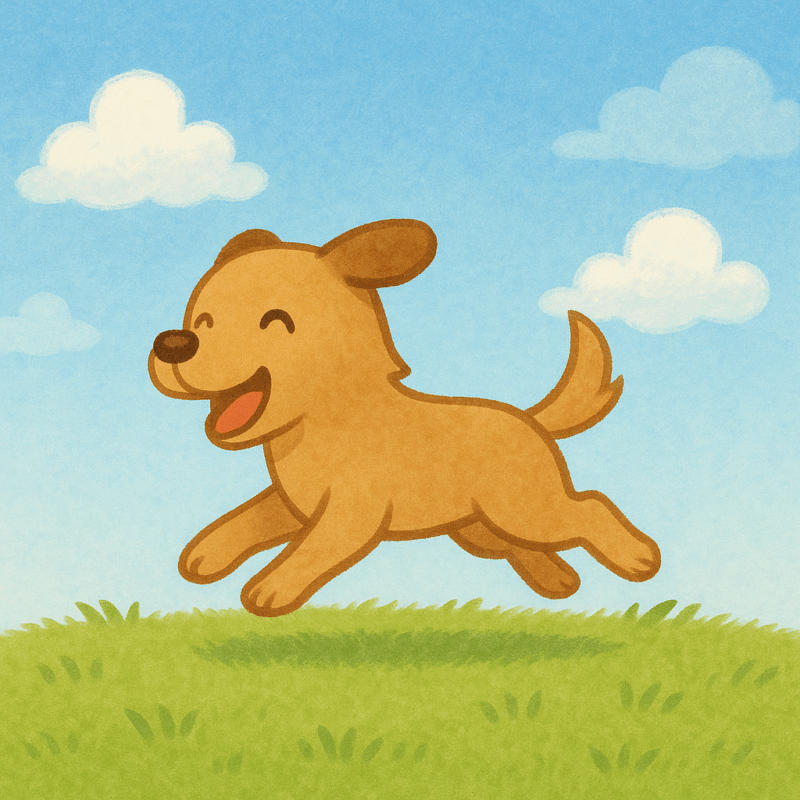

🎨 実際に使ってみましょう(イラスト編)

文章だけでなく絵もお願いできます、実際にAIに書いてもらいました。

📌 例1:やさしい雰囲気のくま

お願い:

「やさしい雰囲気のくまが、本を読んでいるイラストを描いて」

📌 例2:自然のイメージ

「青空の下で犬が走っているイラストを描いて」

👉 頭の中の“こんな感じ”を、そのまま伝えると絵になる──それが生成AIのすごさです。

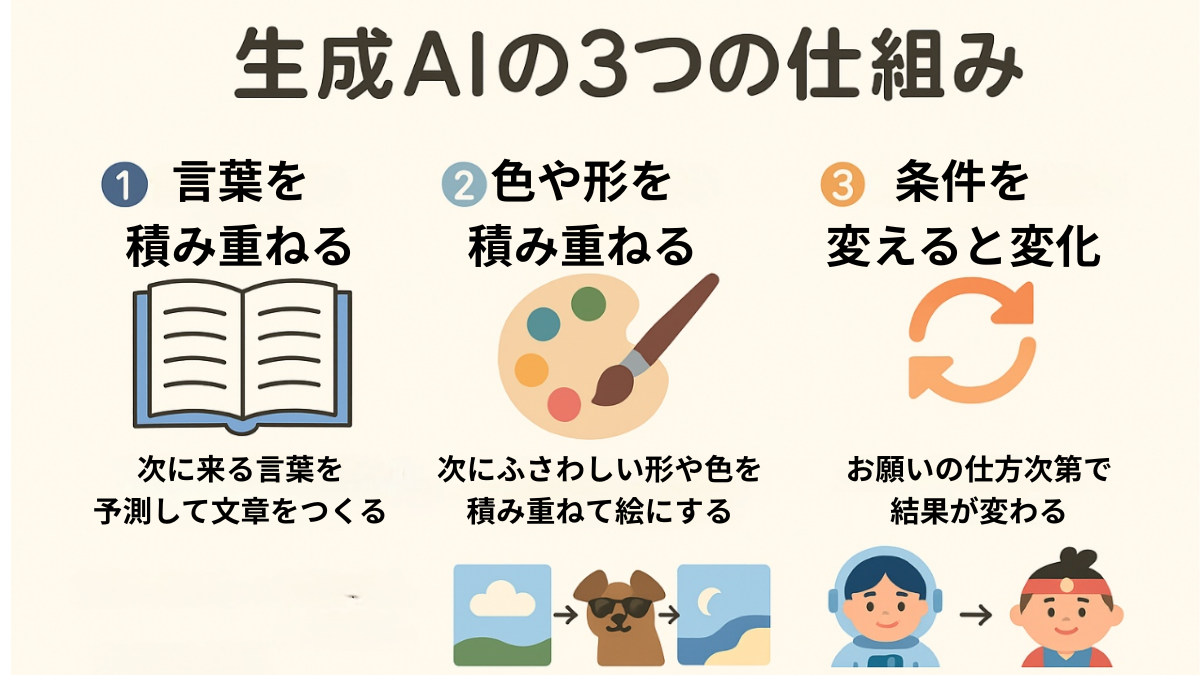

✅ まとめ:生成AIの3つの仕組み

今日の内容をまとめると──

- 言葉を積み重ねて文章をつくる

- 絵も同じように形や色を積み重ねる

- 条件によって出てくる答えが変わる

これが、ももたろうで理解できる 生成AIの3つの基本的な仕組み です。

難しい知識はいりません。

ただ「ことばを投げかけるだけ」で、文章も絵も生まれる。

それが生成AIの魅力です。

🌐 まずは無料で試してみよう

理解を深めるいちばんの近道は、実際に触ってみることです。

- ChatGPT(チャットジーピーティー)

👉 OpenAIが提供する代表的な文章生成AI

🔗 ChatGPT 公式サイト - Gemini(ジェミニ)

👉 Googleが提供する生成AI。検索との組み合わせが得意

🔗 Gemini 公式サイト

どちらも無料で体験できます。

まずは「こんにちは」と話しかけるだけでもOKです。

🌱 おわりに

生成AIは「人を置き換えるもの」ではなく、**「一緒に考える相棒」**です。

むずかしい知識がなくても、あなたの言葉ひとつで文章や絵が生まれる。

その体験はきっと、新しい発見と小さな安心をくれるはずです。

一人で抱え込まず、「ちょっと相棒に聞いてみる」。

その一歩から、生成AIとの新しい旅が始まります。

👉 次回は「生成AIを実際の生活や仕事でどう役立てられるか?」を取り上げます。

元美容師・営業職を経て、突然の心内膜炎により身体障がい者1級に。

働き方も人生の見方も大きく変わり、現在医療系大手企業へ。

“制度は使える”という視点で暮らしを再設計中です。

AIとの共創を通じて、 「誰かの人生に再設計の原型を届ける」活動を展開中。

コメントを残す コメントをキャンセル