『言いかえ図鑑』から学ぶ、AI指示のコツ ― 日本語のあいまいさを超えて

ChatGPTやClaudeなどのAIツールに頼ってみたけど、なんだか思った通りの答えが返ってこない。

そんな“もやっと”した経験、ありませんか?

もしかすると、その原因は「言いたいことはなんとなく伝わる日本語」にあるのかもしれません。私たち日本人は、普段から「察する文化」に慣れ親しんでいて、表現をぼかしたり、省略したりすることが普通になっています。でも、それは人との会話ならまだ補えるかもしれませんが、AIとのやりとりでは通用しにくいのです。

本記事では、書籍『言いかえ図鑑』(大野萌子 著)にある「はっきり・具体的・あいまい回避」の知恵を借りて、AIへの指示(プロンプト)をもっとクリアにする方法を探ります。あなたのAI体験が変わるヒントがきっとあります。

はじめに:日本語とAIの“相性の悪さ”をまず知る

🤔 日本語は“あいまい”の産地?

- 「なるべく早めに」「いい感じで」「そちらでお任せします」などの表現、日常で頻繁に出てきます。

→ 人間同士なら表情や文脈、経験で意味を補えるので大きな問題にならないことが多い。 - ただしビジネスでは「期待していたのと違う」「意図が伝わっていなかった」という手戻りや誤解が発生。

→ 何を“早めに”と考えるか、どの“いい感じ”を求めているかは人によって千差万別。

🔍 AIには「空気を読む」は難しい

AIツールは、言葉として与えられたテキストをベースに応答します。

“暗示”や“空気”“なんとなく”といった曖昧な要素は、AIにとっては“盲点”になりやすい。

例えば:

| 指示 | 問題点 |

|---|---|

| 「その件、早めにまとめて」 | “早め”がいつなのか、どの形式でまとめるのか不明。 |

| 「いい感じの資料にして」 | “いい感じ”がどんなデザインか・どの色調か・スライド数は?が伝わっていない。 |

こういったあいまいな指示では、AIは「最適解」を探すために過去データから推測するか、デフォルトで無難な応答を返すことが多く、「期待値」を超えにくいことがあります。

『言いかえ図鑑』の基本メッセージ:仕事・人間関係で繰り返される原則

書籍『言いかえ図鑑』は、ビジネス/人と人とのコミュニケーションで起こる誤解・摩擦を減らすための“言葉の換え方”を141の例で示しています。著者は産業カウンセラーとして、研修で多数の事例を見てきており、言い方ひとつで反応が変わることを多く経験してきた人です。

この本が通じようとしている共通メッセージは以下の3つ:

- はっきりと要件を伝えること

人に頼むとき、依頼する内容・目的を明瞭にすること。 - 抽象的ではなく具体的に話すこと

いつまでに/どのくらいの量で/どの形式で/どんなスタイルか、など。 - あいまいな表現を避けること

「いい感じ」「適当で」「しばらく」「できれば」など、相手に解釈の余地を与える語句を使わないか、使うなら補足をつける。

この3原則が、本書全体を貫く柱です。「よけいなひと言を好かれるセリフに変える」例が多数収録されており、ビジネスメール/電話/ミーティング/報告など、場面別に役立つ言いかえパターンが紹介されています。

日本語のあいまいさがAIに与える影響

ここからは、具体的に「あいまいさ」がどうAIとの対話を鈍らせているかを見ていきます。

🧮 人同士の“ズレ”は日常茶飯事

人間関係で「そういうつもりじゃなかった」が起きるのはしばしば。たとえば:

- 上司:「できれば早く対応しておいて(“早く” の解釈が今日か明日か週末か)」

- 部下:「いい感じで資料作って(“いい感じ”って具体的に何?色・レイアウト・トーンか感情面か)」

こうしたやりとりで「期待」と「実際」がずれることは多いです。

🤖 AIから見たら、その“ズレ”はもっと複雑

AIは“暗黙の了解”や“空気感”を共有できません。入力された文字列でしか判断できないからです。つまり、人間なら補える部分をAIは“知らない”か、“不確実に推測する”しかない。

- 曖昧な指示 → 出力のばらつきが大きい

- 不足する条件 → 意図しないフォーマット・トーンで返ってくる

- 手戻りが増える → 修正を重ねて時間を浪費する

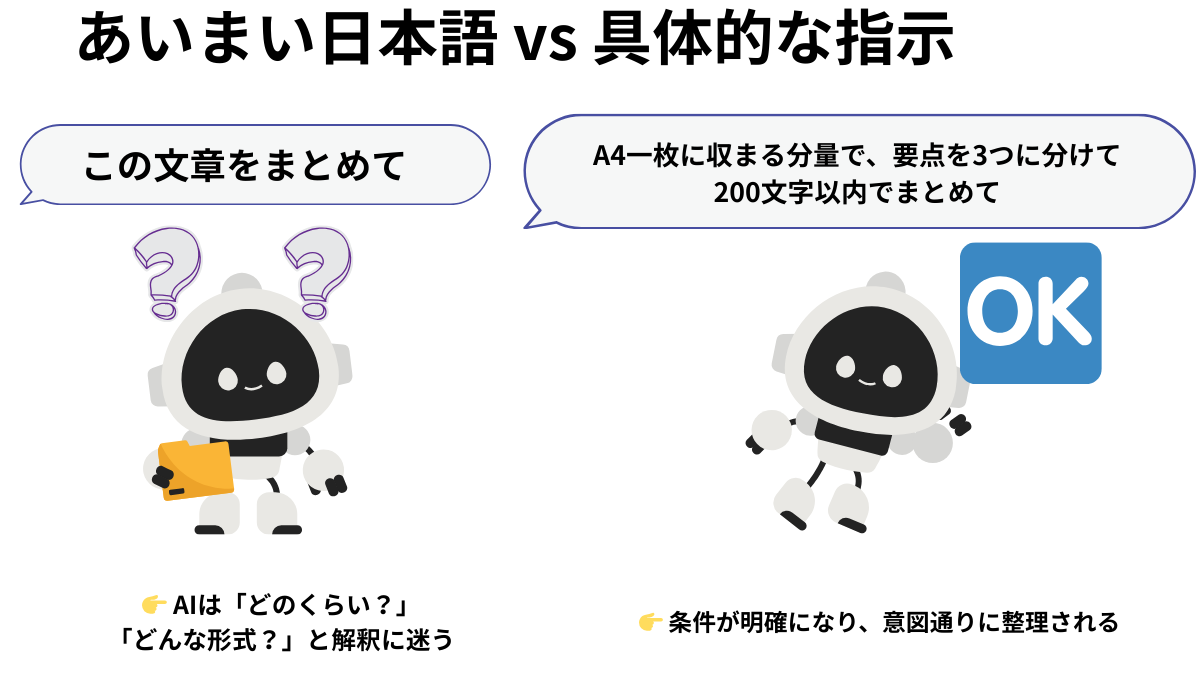

📌 例で比べてみる:曖昧 vs 明確

| Before(曖昧) | After(明確) |

|---|---|

| 「この報告書いい感じでまとめて」 | 「A4サイズで3ページ以内、目次付きで、データは〇〇社の数字を含めて」 |

| 「ちょっと見やすくしてほしい」 | 「フォントはゴシック体で見出しを青色に、本文は1.2行間で行間をあけてください」 |

こうした“言いかえ”が、AIから返ってくる応答の質をグッと上げます。

AIへの支持に活かす“言いかえ図鑑”の知恵

ここからは『言いかえ図鑑』の知恵を、AIとのやりとりにどう生かせるかを見ていきましょう。

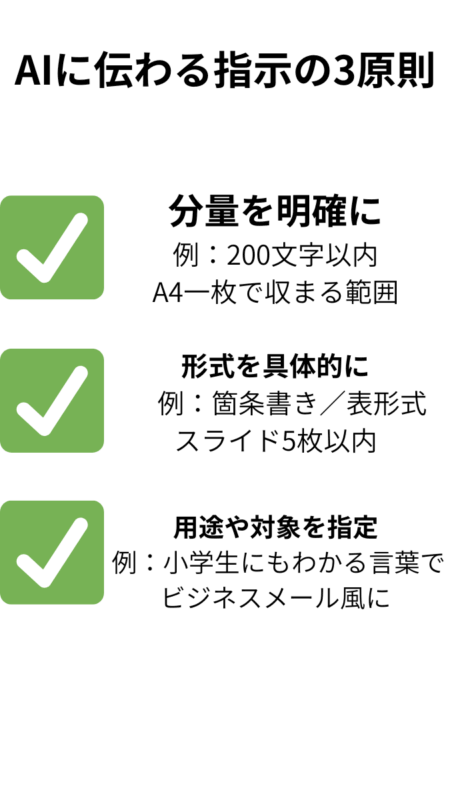

AIに伝わる指示の3原則

- ✅ 分量を明確に(例:200文字以内/A4一枚で収まる範囲)

- ✅ 形式を具体的に(例:箇条書き/表形式/スライド5枚以内)

- ✅ トーンや用途を指定(例:小学生にもわかる言葉で/ビジネスメール風に)

も上がる。

1️⃣ 分量を明確に

- ❌「長めに説明して」

- ⭕「200文字以内で要約して」

ポイント:文字数やページ数を指定するだけでAIが迷わなくなる。

2️⃣ 形式を具体的に

- ❌「わかりやすく整理して」

- ⭕「箇条書きで3項目に分けて整理して」

ポイント:箇条書き・表・スライド枚数などを指定することで構造が明確になる。

3️⃣ 用途や対象を指定

- ❌「説明して」

- ⭕「小学生にもわかる言葉で説明して」

ポイント:対象や場面を伝えることで、言葉選びやトーンが自動的に最適化される。

4️⃣ フォーマットを明示する

- 「箇条書きで」「表形式で」「小学生にもわかる言葉で」などを加えると、出力が格段に整う。

実際に生成AIのプロンプト解説でも、**「明確さ・具体性・構造化」**が大事だと指摘されています。

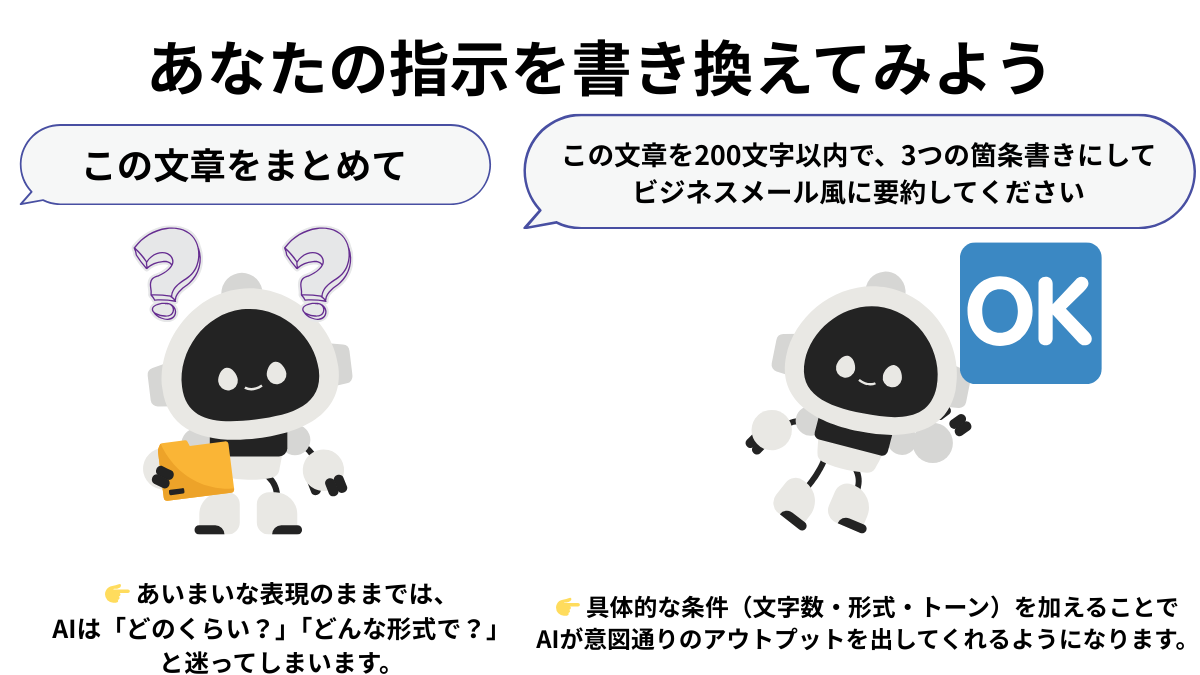

実践ワーク:あなたのプロンプトを言いかえてみよう ✍️

「この文章をまとめて」ではなく、

「この文章を200文字以内で3つの箇条書きにして、ビジネスメール風に要約してください」

—— 分量・形式・区切りを指定するだけで、出力は一変します。

ここで少し、あなたが普段よくAIに投げている指示を、ひとつ思い浮かべてください。

例:「この文章をまとめて」

このままだと、AIは「長さ」「視点」「形式」を勝手に判断してしまいます。では言いかえてみましょう。

- Before:「この文章をまとめて」

- After:「この文章を200文字以内で3つの箇条書きにして、ビジネスメール風に要約してください」

👉 出力を比べれば、その違いはすぐにわかるはずです。

曖昧な指示が「時間のムダ」を生み、具体的な指示が「質」を変える。まさに“言いかえ図鑑方式”です。

注意点と限界 ⚠️

もちろん万能ではありません。

- 条件を詰め込みすぎると冗長に

→ 「文字数制限・口調・対象読者・出力形式」などを全部盛り込みすぎると、逆に不自然な回答になることも。 - AIごとの差

→ ChatGPT、Claude、Gemini…モデルごとに「得意・不得意」があるため、同じプロンプトでも結果は変わる。 - 日本語特有のニュアンスは完全再現が難しい

→ 「やわらかい表現」「気持ちを察する言葉」などは、必ずしもそのまま伝わらない。

大事なのは「必要十分な具体性」を心がけることです。

まとめ 🌟

この記事のポイント

- 日本語のあいまいさはAIには通じない

- 『言いかえ図鑑』の知恵はAIにも応用できる

- 指示を「はっきり・具体的」に言い換えるだけで結果が変わる

『言いかえ図鑑』は、人間関係やビジネスのための一冊ですが、そこで繰り返し強調される

「はっきり・具体的・あいまい回避」

のスキルは、AI活用にもそのまま応用できます。

- 日本語のあいまいさはAIにとってとくに相性が悪い

- 曖昧表現を“具体語”に言いかえることで、AIの出力は大きく改善する

- まずは今日、あなたのプロンプトを一つ言いかえて試してみること

これだけで、AIが「思った以上に頼れる相棒」になってくれるはずです。

コメント