障害年金をもらいながら働けるの?就労と年金の両立ガイド

1. はじめに

「障害年金をもらっていても働けるの?」

これは障害年金を受けている人なら、多くの人が一度は抱く不安だと思います。

僕も受給をはじめたとき、まっさきに心配になったのはこの点でした。

働けることは喜ばしいけれど、「そのせいで年金が止まってしまったらどうしよう」と思っていました。

でも調べてみると、障害年金は働いたら自動的に止まる仕組みではないことが分かりました。

この記事では、制度の正しいルールと、僕自身の体験を交えながら「障害年金と働くことの両立」についてお伝えします。

2. 障害年金はどうやって決まる?

障害年金は、収入の多さではなく障害の状態によって決まります。

- 日常生活にどのくらい支障があるか

- 仕事にどのくらい影響が出ているか

- 医師の診断書や検査結果

これらを総合的に判断して、1級・2級・3級に分けられます。

👉 注意点として、20歳前からの障害で基礎年金を受けている人には「所得制限」があります。

この場合、一定以上の所得があると年金が支給停止になることがあります。

👉 障害年金の審査や認定の流れについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

➡ 障害年金の審査期間はどれくらい?実際の流れを解説

3. 働いたらどうなる?

では、働いた場合はどうなるのでしょうか。

結論から言うと、働いたからといって即停止になるわけではありません。

障害年金の判定はあくまで「障害の状態」が中心だからです。

更新(診断書提出)による確認

障害年金を受けている人には、数年ごとに「障害状態確認届(診断書)」を提出するルールがあります。

これは、障害の状態が変わっていないかを確認するためのものです。

診断書では、

- 就労の有無

- 勤務時間

- 仕事内容

- 職場での配慮の有無

などがチェックされます。

永久的な障害なら免除になることも

ただし、改善の見込みがないと認められる障害(例:人工弁の装着、切断、失明など)は、診断書の提出が免除されることもあります。

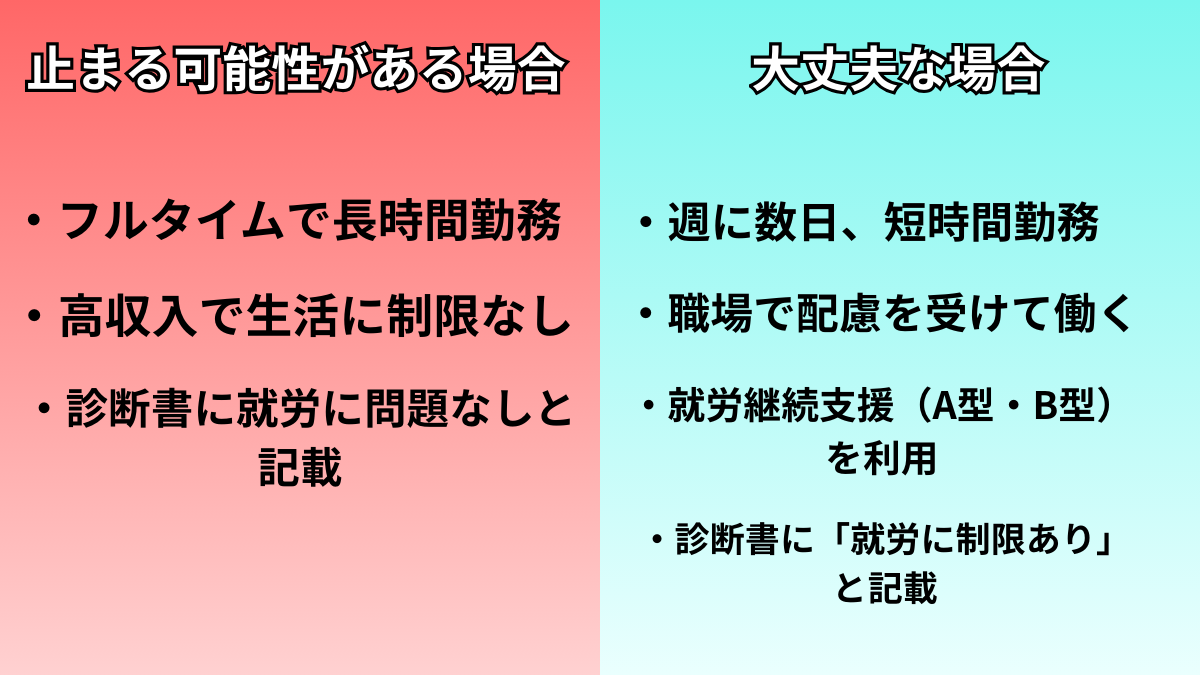

4. 具体例:止まる可能性があるケース/大丈夫なケース

ここが一番知りたいところかもしれません。

実際にどんな場合に支給が止まる可能性があり、どんな場合なら大丈夫なのか。

❌ 止まる可能性があるケース

- フルタイムで長時間働いていて、障害の影響がほとんど見られないと判断される

- 高収入を得ており、生活に支障がないと見なされる

- 医師の診断書に「就労に問題なし」と記載されてしまった場合

⭕ 大丈夫なケース

- 週に数日、短時間だけ働いている

- 職場で配慮を受けながら働いている(軽作業・時短勤務・在宅など)

- 就労継続支援(A型・B型)で働いている

- 医師の診断書に「症状のため就労に制限あり」としっかり書かれている

👉 ポイントは「働いているかどうか」ではなく、障害が生活や仕事にどの程度影響を与えているかです。

5. 僕の場合に当てはめてみよう

ここまで制度のしくみや具体例を説明してきました。では、実際に僕の場合を当てはめてみましょう。

僕は 大動脈弁置換手術で人工弁 を入れています。

この障害は一生残るため、基準上は「人工弁を入れた人=障害厚生年金3級」にあたります。

そのため、僕は現在 身体障害者手帳1級 × 障害年金3級 という形で受けています。

働きはじめるときは「年金が止まるのではないか」という不安が大きくありました。

しかし実際には、

- 主治医に勤務時間や仕事内容、職場での配慮を正直に伝える

- その内容を診断書に反映してもらう

この工夫によって、今も安心して働きながら受給を続けられています。

👉 読者のみなさんも、自分の障害がどの分野に当てはまるのかを確認し、基準にあてはめて考えることで理解が深まるはずです。

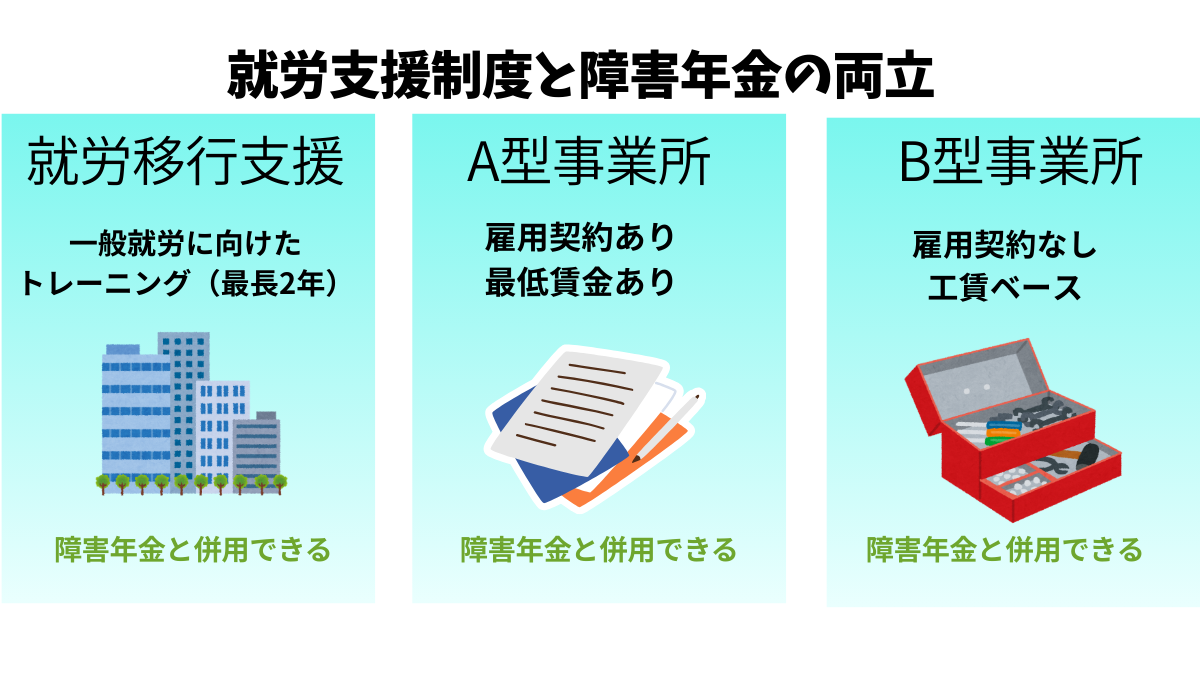

6. 就労支援制度と年金の両立

障害があっても「働きたい」と思う人のために、就労支援の制度も用意されています。もちろん、障害年金と一緒に使うことができます。

- 就労移行支援

最長2年間、一般就労を目指すためのトレーニングを受けられる制度です。 - 就労継続支援A型

雇用契約を結び、最低賃金が保証されます。職場の配慮を受けながら働けます。 - 就労継続支援B型

雇用契約はなく、軽作業を中心に取り組む形です。工賃が支払われます。

これらを利用しながら障害年金を受給することも可能なので、「働きたいけど不安」という人にとって心強い選択肢になります。

7. 両立のための工夫

最後に、僕自身が意識している工夫を紹介します。

✔ 医師に就労状況を正しく伝える

→ 勤務時間、仕事内容、配慮の内容などをしっかり説明し、診断書に反映してもらう。

✔ 無理せず短時間から始める

→ 最初からフルタイムではなく、体調に合わせて少しずつ働く。

✔ 診断書に「配慮あり勤務」と書いてもらう

→ 就労に制限や配慮が必要だと明記してもらうことで、更新時の安心感につながる。

✔ 職場にも共有する

→ 障害年金を受けながら働いていることを共有しておくと、理解を得やすくなる。

小さな工夫ですが、これを続けることで「働きながら受給する」ことがぐっと現実的になります。

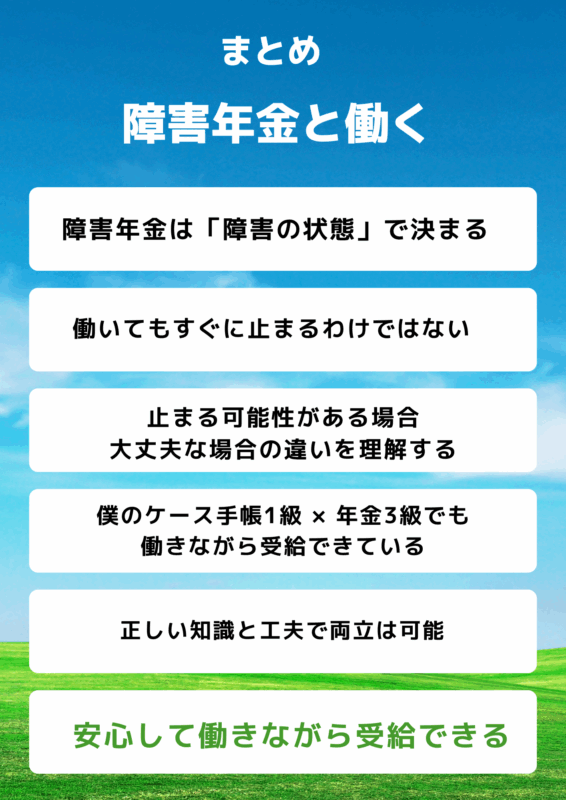

8. まとめ

- 障害年金は「障害の状態」で判定される

- 働いたからといってすぐに止まるわけではない

- 永久的な障害は診断書更新が免除になることもある

- 僕自身、手帳1級 × 年金3級で働きながら受給を続けている

- 「止まるケース」「大丈夫なケース」を知ることで安心できる

- 読者も自分の障害を基準にあてはめ、医師や職場と協力しながら働くことが大切

参考文献・一次ソース

- 日本年金機構|障害等級表(障害認定基準)

- 日本年金機構|障害認定基準(全文PDF:心疾患などを含む)

- 日本年金機構|障害認定基準(制度概要ページ)

- 日本年金機構|20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等

- 日本年金機構|障害年金の支給を停止されている方が、再び受給できる程度になったとき

コメント