はじめに──ベストセラーだけど、僕には刺さらなかった

⭐ 『伝え方が9割』(佐々木圭一)。シリーズ累計は何百万部という大ヒット。

ただ正直に言うと──僕には全く響かなかったんです。

理由はシンプル。紹介される「言葉の型」は、現代のSNSではすでに“空気”。

X(Twitter)、Instagram、YouTubeショートなどを見れば、数値・対比・反復といった“耳残り”の仕掛けは当たり前に散りばめられている。

僕自身も普段から意識せずに使っていたので、本を読んで感じたのは「なるほど」よりも「やっぱり」──つまり新しい学びより“棚卸し”感が強かったのです。

『伝え方が9割』のエッセンスをざっくり整理

まずは本の中身を簡単に整理します。

- ノーをイエスに変える3ステップ

- 思いつきをそのまま言わない

- 相手の頭の中を想像する

- 相手メリットに変換して伝える

- 7つの切り口

好き/嫌い回避/選択の自由/承認欲求/あなた限定/チーム化/感謝 - 強いコトバを作る技法

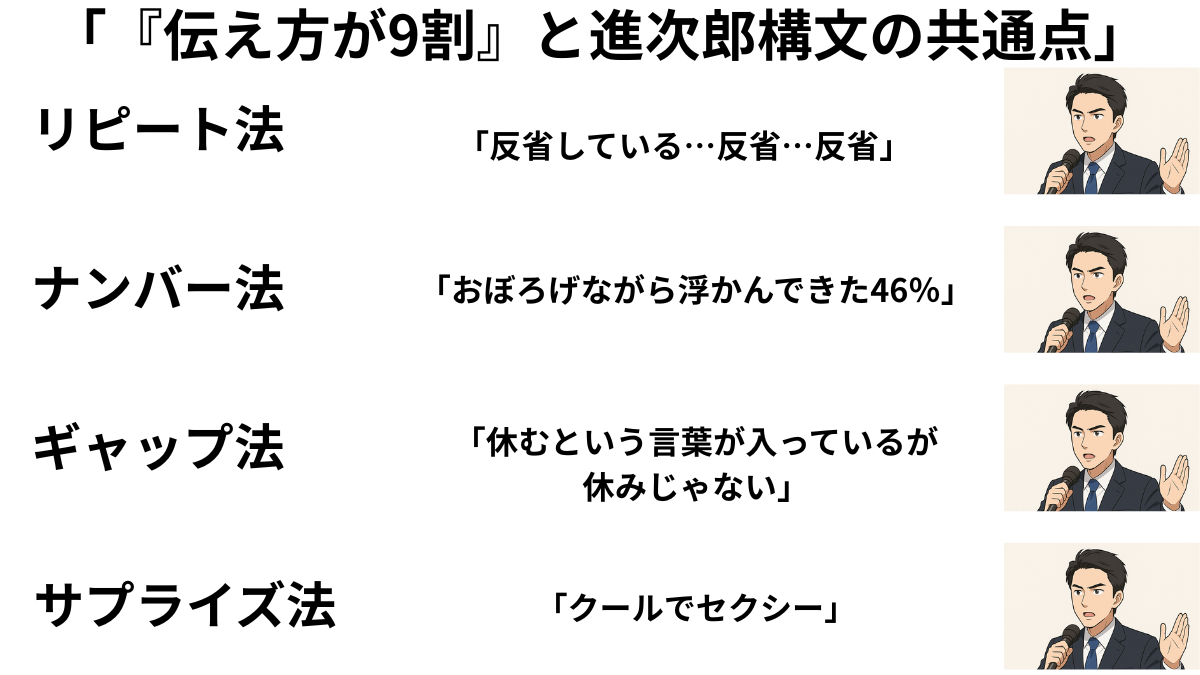

ギャップ法/リピート法/ナンバー法/クライマックス法

👉 要は「言葉には型がある。型を使えば人の心は動く」という本です。

なぜ僕には響かなかったのか──“標準装備化”した型

僕が抱いた感想はただひとつ、「今さら感」。

- 既視感:SNSの伸びる投稿は、すでに「数字・ギャップ・反復」で成り立っている

- 無意識化:僕自身も普段の発信や会話で自然に使っている

- 文化の変化:ショート動画や140字の世界では「耳に残る言葉」がもはや前提条件

そのため、読んで得られたのは「驚き」ではなく「確認」。**僕にとって本書は“再確認の棚卸し”**でした。

しかし…そこで“進次郎話法”が見えてきた

そんな中で思い出したのが、小泉進次郎さんの独特な話し方です。

- 2030年「46%削減目標」をめぐって口にした**「おぼろげながら浮かんできた」**。

- 会見での**「反省しているが反省の色が見えないという指摘に対しても、反省している」**という反復フレーズ。

- 国際会議で放った**「クールでセクシー」**というキャッチーな一言。

これらはしばしば「中身がない」と批判されます。

けれど、耳に残り、メディアで切り取られ、SNSで拡散する力は異常に強い。

僕は気づきました。

『伝え方が9割』の“型”を軽いトルクで回すだけで、情報密度が薄くても“耳残り”になる。

つまり進次郎話法は「型がもたらす効きすぎの事例」なんです。

進次郎話法を分解する──なぜ人を惹きつけるのか?

1. リピート(反復)=耳に刻む

「反省している…反省の色が見えない…反省している」

これは典型的なリピート法。

意味よりも音のリズムが強調され、耳に残る/メディアに切り取りやすいフレーズになります。

2. ナンバー法(数字)=一人歩きする力

「おぼろげながら浮かんできた…46%」

数字はそれ自体がヘッドライン化します。

根拠が弱くても、「46%」という具体性だけが記憶に残り、独り歩きする。

3. ギャップ法(逆説)=違和感が注目を生む

「休むという言葉が入っているが、休みじゃない」

常識的な意味とズラすことで**“あれ?”という引っかかり**を作る。

意味は浅くても、注意を引く仕組みとしては強力です。

4. サプライズ/再命名=一撃で話題化

「環境対策はクールでセクシーに」

場違いに思えるほど意外なワードが、ニュース化しやすいスパイクになります。

批判も含めて話題化し、拡散力を爆発的に高める。

5. 曖昧さ=余白が補完を生む

進次郎構文の最大の特徴は**「曖昧さ」**です。

曖昧だからこそ、受け手が勝手に意味を補完して“深そう”に感じる。

『伝え方が9割』は「相手メリットに変換する」と説きますが、進次郎話法はむしろ**「余白を残して相手に補完させる」**方向。

情報密度は低いのに、納得感だけが走るのです。

『伝え方が9割』と進次郎話法のマッピング

| 本の技法 | 狙い | 進次郎の例 | 効果 |

|---|---|---|---|

| リピート法 | 記憶定着 | 「反省している…反省…」 | 耳残り/切り取りやすい |

| ナンバー法 | 具体性 | 「46%」削減 | 数字が一人歩きし拡散 |

| ギャップ法 | 違和感で注目 | 「休むが休みじゃない」 | 引っかかり効果 |

| サプライズ/再命名 | 一撃の印象 | 「セクシー」発言 | 話題化・論争化 |

| 曖昧さの余白 | 補完を促す | 「おぼろげながら…」 | 受け手が深読みする |

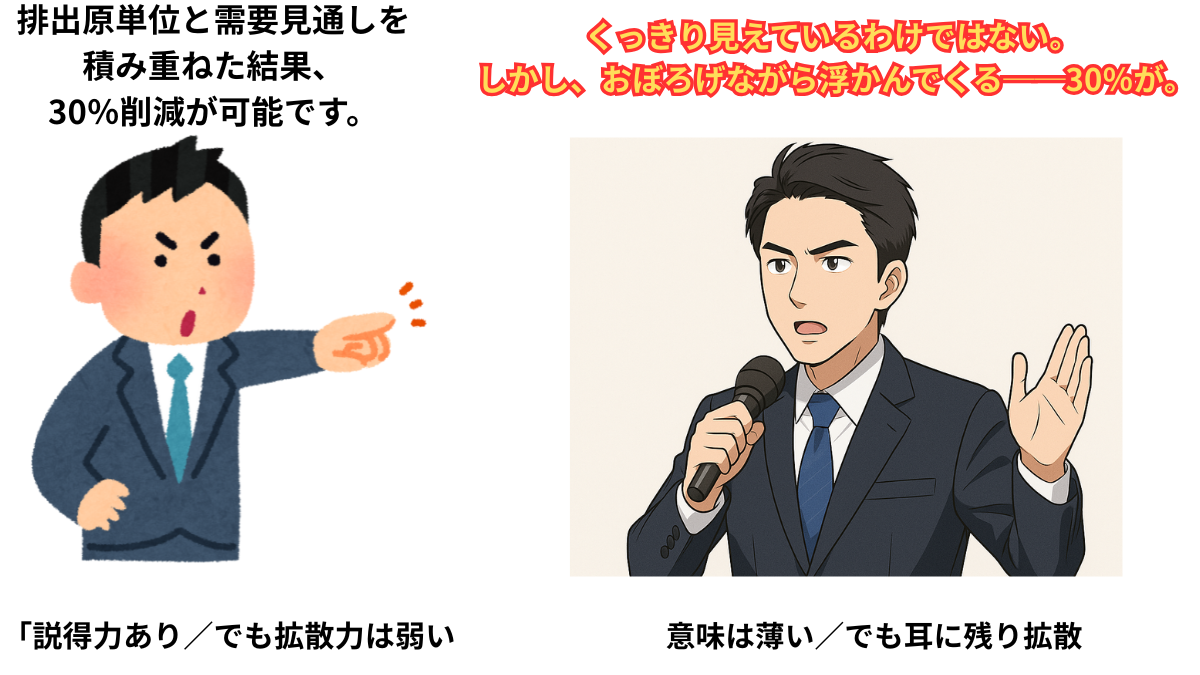

ケーススタディ:「30%削減」を言い換えると…

- ロジカルに 「排出原単位と需要見通しを積み重ねた結果、30%削減が可能です。」

- 進次郎話法で 「くっきり見えているわけではない。しかし、おぼろげながら浮かんでくる──30%が。」

前者は正確だけど拡散力は弱い。

後者は意味が薄いのに、耳に残り・切り取られ・拡散する。

ここに「説得」と「拡散」の分岐が見えます。

“耳残り”はなぜ強いのか──現代メディアとの相性

現代の情報環境は、

- 短文・短尺(SNS、ショート動画)

- ヘッドライン駆動(ニュースアプリ)

- 切り取りクリップ(テレビ)

が当たり前。

ここでは「情報の厚み」よりも「記憶のフック」が勝ちやすい。

進次郎話法の反復・数字・逆説・再命名は、偶然ではなく環境に最適化された言葉だったのです。

じゃあ、僕らが使うときは?──そらくま的指針

僕自身の結論はシンプルです。

- 入口は“耳残り”で引き寄せる

(タイトル・冒頭・サムネで数字や逆説を活用) - 本文はロジカルで積み上げる

(データ・根拠・前提を明示して信頼を担保) - 曖昧さは余白にとどめる

(必要以上に“意味空間”を広げすぎない)

👉 「耳残りの型」と「論理の型」を両輪で使うこと。

これがSNS時代における一番健全な“伝え方”だと思います。

そらくま的まとめ──“型”の効用と危うさ

- 『伝え方が9割』は僕にとって実用より棚卸しだった。

- けれど、小泉進次郎の話法を読み解く視点を与えてくれた。

- 型は強い。だからこそ中身が伴わないと空疎になる。

- 実務では「耳残り=入口」「論理=本文」の二輪駆動で行くのが最適。

👉 結論:『伝え方が9割』は、ハウツー本というより「言葉の型の効用と危うさ」を考える素材として読むと面白い。

そして進次郎話法は、その「効きすぎた型」のリアルな実例です。

参考(一次情報・代表的報道)

- 朝日新聞:「くっきり見えているわけではない。おぼろげながら浮かんできた」発言(46%削減目標)

- 環境省 公式会見録:「反省しているが反省の色が見えないという指摘に対しても、反省している」

- 参議院 主意書答弁:「クールでセクシー」発言に関する政府回答

- ダイヤモンド社:書籍『伝え方が9割』公式ページ

元美容師・営業職を経て、突然の心内膜炎により身体障がい者1級に。 働き方も人生の見方も大きく変わり、現在医療系大手企業へ。 “制度は使える”という視点で暮らしを再設計中です。

AIとの共創を通じて、 「誰かの人生に再設計の原型を届ける」活動を展開中。

特に、世界初|「障がい者 × 読書レビュー × 資産形成 × AI」 人生を再設計するブログ。を開設し、 第一人者として情報を発信しています。

コメントを残す コメントをキャンセル